COLUMN

-

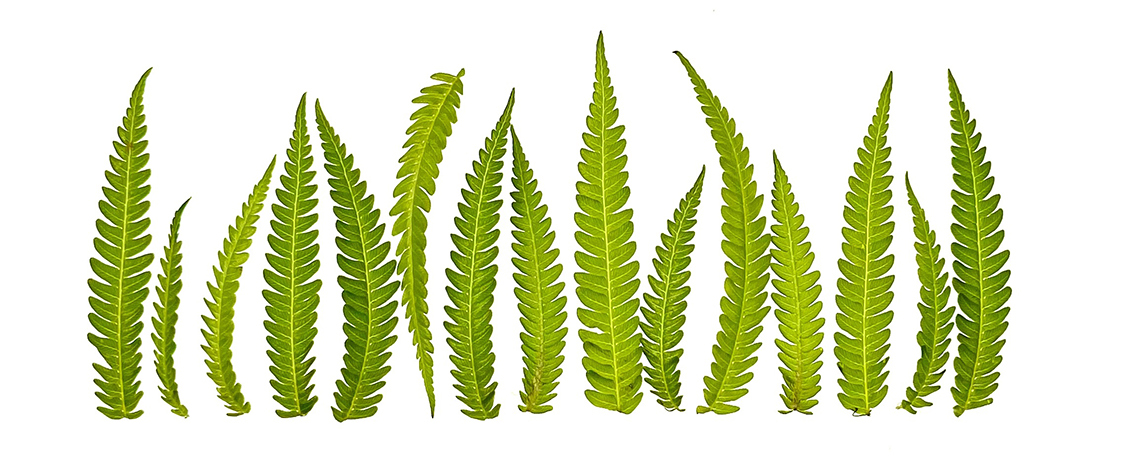

植物の名前でモドキやフウがつくものがある。

例えばツルウメモドキ、モミジバフウなどがあるが、この名前の意味を考えてみるとツルウメのような、モミジバみたいなと解釈してもおかしくない。人間本位に考えれば誰も傷つかない名前ではあるかもしれないが、植物本位に考えれば、このネーミングにきっと彼らはがっかりしているのではないだろうか。

ちなみに人の名前に代用してみると、佐藤もどき様、鈴木ふう様となるわけで、この名前を付けられた佐藤さんと鈴木さんは生涯いやな思いを数多くするに違いない。植物に誰がこんな名前を付けたのか知らないが、どんな植物も精一杯生きようとしているのだから、今後新種を見つけられた方は愛情と責任をもって命名してもらいたいものだ。

-

最近は楽しくて可笑しくて笑う事より、作り笑顔の方が多いような気がする。

記念撮影で「ハーイみんな笑って」雑誌の撮影で「笑顔でお願いします」テレビの収録で「冒頭は笑顔のぬきからスタートします」

芸能人でも俳優でもない私にとって、可笑しくないのに笑うのは難しいことである。でもそれらの笑顔を見てくださった方々から、景太さんの笑顔は素敵です。癒されます。などの評価をいただくと作り笑顔でもまんざら悪い気はせず、自分に酔いしれるアホウ者が可笑しく、にやりと笑う。

ある雑誌撮影で、いつものように作り笑顔をしてカメラの前に立った時、カメラマンが「笑顔より、アーティストらしい厳しい表情をしてください」とリクエストがあり、私は恥ずかしながら斜に構えカメラをにらみつけるような表情をしたら「いいですねー威厳を感じるな」といわれたことがあった。その後、その雑誌を見た方の一人と実際にお会いしたとき、「あの写真のイメージをもって話しにくい方かと今日、景太さんにお会いしましたが、思いのほか気さくで話しやすく笑いが絶えない性格にビックリしました」と言われたことがある。自分のことはよくわからないが、普段の私はバカ話で心底笑い合うことが大好きな、ひょうきん者なのだろう。やはり笑う生活は、私にとってバーチャルよりリアルの方が、心と体のバランスが心地よい。

-

作品集に掲載する白銀の世界での作品制作の為、あえてマイナス20度の日々が続く一番寒い時期をねらい北海道帯広をロケ地に選んだ。

事前準備として極寒の地に対応するべく、防寒ソックス、手袋、頭からすっぽりかぶる帽子などを購入する為、都内のアウトドアショップに出かけた。

寒冷地対応グッツは驚くべき高価であったが、マスト必要と判断し一足二千円以上もする靴下と手袋などを購入した。これで寒さには対応でき快適な作品制作、撮影に臨める安心感に思いのほか高額であった驚きも忘れ、心豊かな気持ちになっていた。

帯広空港に到着した時の気温はマイナス23度で寒いというより、肌が突っ張り痛いという感覚だ。そんな環境の中、町中で見かけた女子高校生の制服姿は、ミニスカートに真っ赤に腫れあがった素足をさらし歩いている。やはり若者にとっては寒さ対策より流行優先なのであろうと万全な寒さ防護服に身を包んでいた自分が臆病者のお上りさんに感じてしまったから可笑しい。

スタッフの一人が「防寒手袋を買いたいので地元のホームセンターに寄っていただけますか」と言い出した。我々は目的地途中にあったホームセンターに立ち寄った。

ここでも仰天した。なんと防寒手袋が三セット八百円で売られているではないか。私はさらに東京から出てきた、無知なお上りさんに感じた学び多き衝撃的なロケの始まりを今でも忘れない。

-

花関係の仕事をする私にとって、年末はクリスマス装飾、正月飾りの仕込みで大忙しだ。

11月にはクリスマスの仕込みが始まり、12月25日の夜に街は一斉に正月ディスプレーに代わる。

世の中がお祭り騒ぎで盛り上がっているこの時期、ただひたすら制作に手足を動かし寒い夜空の元、駆けずり回る。

若いころは「世の人々がうらやましい」と思った事もあったが、人々が楽しんでいる姿や健やかな気持ちでスタートできる環境づくりを、汗かきながら演出できるこの仕事を、今は生きがいとも感じる。

そして同じ境遇でこの時期、働く多くの人々の姿にも励まされ、今年も私のMerryChristmas And Happy new yearがやってくる。

-

世界で高く評価され認められている日本製品だが、どうも色の使い方やボタン表示、サイン音には疑問を呈す。

例えば、キッチンの流し場やふろ場についている水とお湯の蛇口表示の赤とブルーがもっとオシャレな色になれば、見た目も変りブランド力も上がるような気がする。

電化製品についているボタン表示がやたら複雑で文字が多くゴチャゴチャしているのをシンプルにし分かりやすくするだけで、インテリ度がまし、使いやすく素敵に感じるのではなかろうか。

炊飯器や湯沸かし器のサイン音が味わい深い素敵な音になれば品質に劣らない総合美を感じるだろう。

この課題をクリアし商品を生み出している日本製BALMUDAというメーカーの出現は明るい日本のモノづくりの未来を感じる。物を楽しむには五感に響く感動が無ければ機能性に優れていてもつまらないものに私は感じるのだが。

-

運転中のラジオからモダンジャズが心地よく車内に鳴りひびき渡る。

赤信号で停車中、横断歩道を行きかう浅草の人々がジャズの音色に染まり

何故かみんなカッコよく素敵に見えるのが不思議だ。

視覚に聴覚の効果が加わることで、見た目の感情や世界観が変わる音楽が持つ効果は偉大だ。

もしこの場所でラジオから演歌が流れていたら特別感情も高ぶらず、ごく当たり前の日常風景として捉えていたかもしれない。

そもそも、アメリカの黒人文化の中で発展した音楽はカッコいいという、かぶれた私の固定概念がそう感じさせたわけで、浅草を観光する外人が演歌をバックに

この光景を見たならダウンタウンに暮らす粋なおじちゃん、おばちゃん「THE JAPAN」に見え異国の情緒に酔いしれるのだろう。

-

毎年、誰もに誕生日はやってくる。

小さいときは誕生日会に母親の手作り料理やケーキが用意され、仲の良い友達を招きワイワイガヤガヤ騒ぎ、夜は家族が再度祝ってくれる特別な日であった。しかし年を重ねるとともに誕生日の喜びと感動は徐々に薄れ、今ではどうでもよい日になっている。

仕事で元ハリウッドで活躍したメイクアップアーティストの80歳を超えても心身ともに若々しい方と対談をした時、たまたま誕生日の話になった。

彼女いわく

「長生きの秘訣は誕生日を忘れて毎日有意義に楽しく生きること、だから私今何歳なのか分からないの」と言ってらっしゃった生き方がとても素敵だと感じ、僕もこれからはそう生きようと心で思った。

しかし、私が自分の誕生日を忘れていても、家族や会社の仲間がサプライズで「誕生日おめでとうございます」と親切にも祝ってくれる私はなんと幸せで不運者なのだろうか。

-

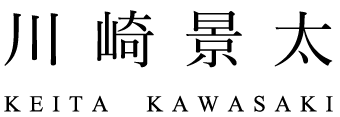

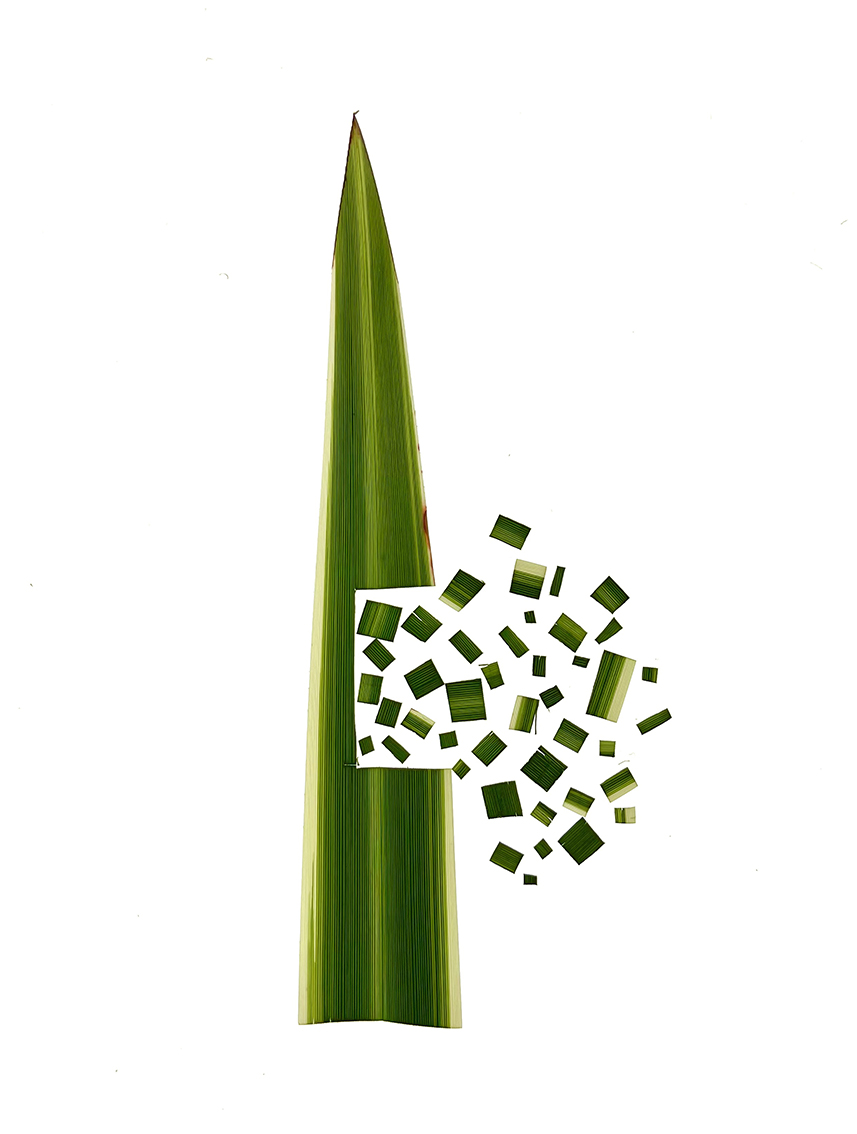

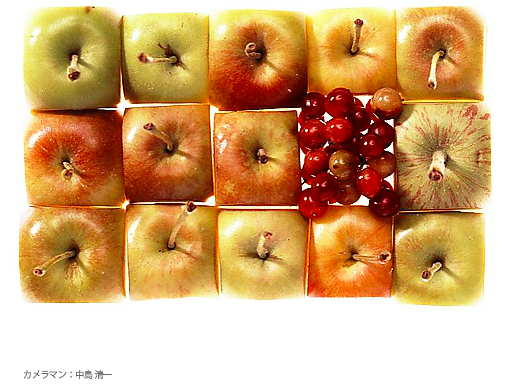

デザインを構成する上でフォーメーション(秩序)とカオス(無秩序)の存在は大切だと考える。

例えば、縦横に等間隔に植えられた田んぼの稲は秩序(フォーメーション)正しい姿である。しかしこの田んぼの中の一房の苗がもし折れていたら、それがカオス(無秩序)となり何故折れたんだろうという想像力が働き、知識以上の物語を楽しむことができる。

学校の朝礼で校庭に秩序(フォーメーション)をもって微動だにせず直立し並んでいる生徒の中に、一人だけあくびをし頭を掻きむしっている生徒(カオス)がいたら、その子が気になり笑いに変わる。

つまり、フォーメーションだけのデザインは、カチカチすぎて良く出来ていて見事に美しいという驚きと関心は持てるが、それ以上の感動のほとばしりは生まれにくいような気がする。

私が花のデザインやアートの世界を創造するときも、決められたフラワーフォーム(フォーメーション)の中に無作為なツル植物の流れ(カオス)を入ることで秩序を持った形にアクセントが加わり、さらに魅力的になることを心掛けている。

さて次なる私の課題は、カオスだらけでフォーメーションがない、だらしない生き方をどのように改善するかだ。

-

仕事で上海に出かけた。

花の日中親善イベントで、町中にある大きな画廊でデモンストレーションと講演をするのだ。

私たちの控室は、この画廊の清掃をしている年配の男性が日ごろ使っている休憩室が与えられた。

この男性に挨拶をしても不愛想で迷惑そうな表情で、お茶を飲みながら軽くうなずくだけだった。

ここから帰るまでに必ずこの人と仲良くなろう、という仕事以外の私の挑戦が始まった。

翌朝、画廊近くのコーヒー屋でアイスコーヒーを買い、男性に今日からよろしく代わりにアイスコーヒーを差し出すと、しかめっ面で首を横に振られた。

この光景を見ていた主催者の女性が私に歩み寄り、「上海人はビールでさえ、決して冷たいものは飲みませんよ」と教えてくれたので、私はアイスコーヒーを受け付けなかった彼の心が読め、少しほっとした。

デモンストレーションの下準備が終わり休憩室に戻ると、男性がテーブル椅子に座りラジオを聴きながら、卓上にある小さい額縁に入った家族らしき写真を眺めていた。私は即座に英語で「これはあなたの家族ですか」と尋ねてみると財布から孫らしき子供の写真を私に差し出し、訳のわからぬ中国語で話しかけてくれるじゃないか。

言葉はわからなくとも、孫を自慢している表情は万国共通だ。私は嬉しく写真を片手にOKマークを出した。

翌日デモ本番の朝、休憩室に入ると男性が満面の笑みで自宅で作ってきたであろうプラスティック容器に入った温かい中国茶を私に差し出した。

何と温かい良い人なのだろう。私は彼の肩をたたき、胸いっぱいの感謝の言葉を述べ気持ちよくデモと講演を終えた。

こうして私の挑戦は思いのほか早く達成された。

別れの日、朝市で買ったお茶菓子とお礼の手紙を彼に渡し、ハグと握手で再会を祈った。

私にとって出張仕事の醍醐味は、人との出会い無くして始まらない。

-

人それぞれの価値評価とは実に面白い。

若い頃、陶芸に夢中だった私は、陶器で人の喜怒哀楽を顔の表情を誇張しデフォルメした面を数多く作っていた。その面を歯医者の友達に見せたところ、「この顔はゆがんでいるね。たぶん左の奥歯が抜け、右にあごが歪んだ顔にみえる」と答えた。

その後、花世界に入った私が、ある植物学の先生に花のアレンジメントを差し上げたとき、「こんなに多くの生殖器が密になっていると昆虫も、どの花を選ぶか迷ってしまうね」と感想を述べた。私にとっては思わぬ返答に呆然としたことが幾度となくある。

しかしこれらの返答は決して間違えではなく、専門職の立場で感想を述べたわけで、私が期待していた感想とは違うだけのことなのだ。

いろいろな考え方をポジティブに解釈すれば、感性と知識が養え、新たなイマジネーションに繋がる尊敬に値する最高の答えなのかもしれない。

-

久々に息子友達に交じってバスケットボールをやった。

学生時代はバリバリの体育会バスケ部で、自慢をしてしまうと東京都で優勝した強豪校に在籍していた。

当時は縦社会の掟が強く、一学年違いでもボールと先輩は神様という教育の中、理不尽な、しごきやいじめにも耐え、気持ち良い汗と冷や汗を日々流していた青春が懐かしい。

この体験によって仲間を思いやる気持ちや挨拶は大切だと思う心、試練を乗り越える知恵などが身についた良いところもあったなと、今となっては思う。

さて、息子とやったバスケだが、学生時代の心のモチベーションと現在の体がどうも合致しない。

やる気は満々だが走れない、飛べない、動けない、息切れ酸欠状態で、

こんなはずはないと思っても現実は正直なものだ。

私は自分自身を認めたくない気持ちと戦いながら、出した結論は謙虚さをもって肉体改造に励もう。

息子たちの軽やかな動き、息切れしない体力がうらやましく思えたが、声だけは誰よりも大きく罵声を飛ばしていた事に、私もまだまだ捨てたもんじゃないと昭和魂を感じた。しかし息子たちには声がでかくてウザイと言われ、やり場のない気持ちの中、ハアハアした目の前に星が浮かぶ状態で「今に見ていろ俺だって」と密かにリベンジを誓った。

-

コンビニの発展で世の中は大きく変わった。美味しいおにぎりにお弁当、チーンで手軽にできるお惣菜にレトルト食品、バリエーション豊富なスイーツ、宅配発注に受け渡し、公共料金や税金の支払い、娯楽チケットの購入、ATM機能、自由に使えるトイレなどサービスてんこ盛りのラインナップに多くの事をコンビニで補える便利な時代だ。

たけど、このラインナップの中で豊富な食品の存在だけは、一抹の不安を感じる。

ほとんどの食事がコンビニ食で賄われている家庭が増えているという記事を読んだ時、「おふくろの味」が「コンビニの味」になってしまったら、このような環境で育った子供は、どんな大人になってしまうのだろうか。

美味い不味いではなく、子供に愛情をかけ手造りの味を食べさせたいという思いが込められた料理ほど、親子の絆を強くするような気がする。

私は母が作ってくれた親子丼より、コンビニのほうが美味しいと感じる比較ができる時代に生まれて良かった。

-

車を走らせながら左右に目をやると、国道沿いに並ぶ街路樹が夏空を背景に青々しく爽やかだ。だが一本一本の立ち姿を観察していると、やたら成長が早いものや新芽がまだ多く残っているもの、そして枯れてしまったものなど、個体差があることに気が付く。この状況を果たして元気な子、弱い子と判断してよいのだろうか。それとも植えられた立地の日照度や風通し条件によって、このような差が出ているのか気になる。すべての生き物には、与えられた運命があるわけだが、もし立地条件によって枯れてしまったのなら、天命ではなく高い建物に太陽を奪われたり、ビルの谷間風をまともに受けたりする人災なのではなかろうか。この様態をただの不運と済ませるのではなく、これからの時代は、共に生活する生き物として、すべての街路樹に快適なすみかを与えられる理想の街づくりができるマインドが育ってほしい。

-

梅雨の晴れ間、近くの商店街にある酒屋に出向いた。

ツバメが商店街のメインストリートを低空飛行していたので、昔からの言い伝えを思い出し、また雨が降るなと実感した。

動物の予知能力や自然現象で天気や天災を読む先人の教えには、いろいろなものがある。

例えば、綺麗な夕焼け空になると明日は天気になる。クモの巣に朝霧がかかっていると晴れる。アマガエルが一斉に鳴くと次期に雨が降る。飛行機雲が長く残ると明日は雨が降る。ナマズが暴れだすと地震が来る。カラスが集団で激しく鳴くと天災が来る。

などなど科学だけでは解明されぬ先人の観察、想像する蓄積の知恵に五感優れた才能を感じる。

商店街で目的を果たし帰路、近くの公園から今年初のセミの鳴き声が聞こえてきた。

あー梅雨もカウントダウン、缶ビール片手に夏まじかの予感がした。

-

音楽や音がもたらす効果は大切だ。

考えてみてください、映画のシーンで最も感動する場面にBGMがなかったら心の盛り上がりがなく涙を流すことはないかも。 運動会の徒競走でゆったりとしたクラッシックが流れていたら勢いに乗れず記録が出ないかも。緊急事態速報のチャイム音が「落ち着いて行動してください」というニュアンスの音であったら動揺しパニックにならず冷静に行動できるかも。歯医者でガンガンロックがかかっていたらリラックスできず痛みが増すかもしれない。

やはり聴覚にうったえる効能は、私たちのこころの働きを誇張してくれる効果が絶大なような気がする。

我が国の公共施設で流れるサイン音や学校や工場、そして自宅で流れるチャイム音がより素敵な効果音になることで、品位と文化度が向上し社会生活がより豊かに感じられるような気がするのだが。

-

取引先の社長さまが、わが事務所へ新潟よりご丁寧にご挨拶にお見えになった。

久々の再会だったので積もる話に花が咲き、気が付いたら4時間経過した夕暮れ時、もしお時間あれば夕食でもとお誘いしたところ、新幹線の時間がまじかだからと言われ事務所のテーブルに置いてあった美味しそうなクッキー2~3枚を帰りの車中で召し上がってくださいと手土産げに差し出した。

すると社長は、もしやこのクッキー私がお持ちしたものじゃありませんかとニヤリと笑い私を見つめた。アーやっちまった!気の知れた仲だったのでお互いゲラゲラできたが、もしこれが初対面のお客様だったら失礼この上ない真っ青状態になっていたかもしれない。良かれと思ってやったことも気を付けないと徒となることもある、オッチョコチョイの私にとって良き学びの場となった。

-

自宅近くにインドカレーの店がオープンした。私は興味津々、店に出向いた。

イラッシャ~マセ~とたどたどしい日本語で出迎えてくれた支配人らしき男は、

ネパール出身だという。

調理場にいる二人も同郷で、日本にあるインド料理屋の多くはネパール人が経営しているという話を聞いた私は、無性にネパール料理が食べたくなった。

わがままを言って支配人にネパールの家庭の味をお願いしてみると、イデスヨ~と快く引き受けてくれた。

料理は野菜多めでお任せしますと注文し、食卓に運ばれてきたものは、大根、キュウリ、ピーマン、玉ねぎ、レモン、鶏肉を複数のスパイスで絡み合わせたサラダとオクラ、トマト、小さい豆を具に複雑な香辛料であえた煮込みカレーだった。

私の後から隣の席に着いた客は、この人何を注文したのだろうと、チラ見しながら不思議そうな顔をしていた。

ヤサイ二カレーカケタベルゥ~と言われ、見た目はミスマッチだったが、言われた通りドバーとかけスプーン山盛りを口に投入。・・・・・・? 初めて味わった取り合わせと触感は刺激的で、すこぶる美味く忘れられぬ味だった。

その後、未だにこの店のカレーは食べたことなく、「いつものください」とインド料理屋でネパールの味を楽しんでいる。

-

小さい頃からわが子のように可愛がってもらった親戚のおじさんが、満97歳で亡くなった。

残された兄弟や従弟たちも、老衰で大往生と深い悲しみや悔いもなく、別れの寂しさを感じながらも清々しい表情で家族葬を迎えた。

生前は、町医者として多くの人々に慕われ、常に明るく前向きで、俳句や水泳、美食など好奇心旺盛な多趣味な叔父を「あんな生き方が出来たらいいな」と尊敬もしていた。

この世で最後に私が叔父にできることは、棺の中で眠っている叔父の周りに、生前好きだった花々を美しく配置しデザインする「棺のフラワーデザイン」だとふと思い、親族が棺に手向けた花々を美しく整えなおしてしまった。

ちょっと出しゃばりすぎた身勝手な行動かなと思ったが、棺の周りから「景太、ブラボー、美しい、さすがフラワーアーティスト」と歓声が上がり、花にかかわってきた人生冥利に尽きる叔父への恩返しができた喜びに包まれた。

「おじさん、他界でも先だったおやじ、叔母によろしく」おじさんとの数々の思い出は私の宝物です。

-

昔と違い人に対し、言っていいことやっていいことを気にして生きなければいけない小難しい時代になったと感じる。

叱咤「がんばれよー」と言った励ましの言葉がプレッシャーになり、パワハラだと言われてしまったり、「良くやったねーお疲れ様」と肩をたたく行為をセクハラと言われたりすることは、ケースバイケースだが私には理解しがたい。

もちろん人によって受け取り方の違いや正義の価値観のずれがあることは理解できる。

しかしこれじゃ、威勢の良いべらんめい口調の江戸っ子や洒落っ気のあるボケと突っ込み好きな浪速っ子は生きていけぬ。

人として生まれたからには、決して一人では生きていけないわけで、愛情を持った激励や冗談、スキンシップなどの言葉や行動を通し協調性が芽生え、生きがい、やりがいをもたらす幸福に繋がると信じ、私の言動は今だハラハラだらけなのだ。

いやがらせや嫉妬、いじめなどの理不尽な行為は論外だが、日常生活において、たわいもない行為を過剰に「それ〇〇ハラです」と気にすることは、自分自身が弱者であると勝手に思い込み、人の誠意ある愛情が理解できぬ「弱ハラ」に思えるのだが。

-

私の花人生において過去何千とフラワーアレンジメントや花束、その他の作品を手掛けてきた。おそらく使用してきた花々の種類もそこそこになるだろう。

写真やデータに残された作品の数々を整理していていたとき、ふと気が付いた事がある。

「使用している花にバラが少ない」

なぜなのだろうか?花の中でも最も人気があり、多くの人々に愛され続けてきた花の女王とも呼ばれている花なのに。

自分でも意識をしていなかっただけによく解らないが、単純に私にとって、あまり興味がわかない花であったのか、トゲがある痛い花だからか疑問が残る。

多分、多くのフラワーデザイナーが作品に使用してきた花だったし、古代からバラは富と権力の象徴と言われている由縁が気になり、抵抗を感じていたのかもしれない。でもそれは決してバラの責任ではないわけで、今後はバラを使った数々の作品制作を手掛け「バラ色の人生」を目指そうと思った。

-

街路樹として植えられたコブシの花が、力強いたたずまいで咲いている。

まるで天に向かい拳を突き上げたような表情だから先人が「コブシ」と名付けたのだろう。

数週間後、同じ道沿いのコブシの花に目をやると、枯れ枝に引っかかり垂れ下がった無数のだらしない白い靴下のように見えたから可笑しい。

あの時見た力強さとはかけ離れ、くたびれ果てたその姿は勝負を終え、やり切った達成感の後にくる脱力感のように映る。

しかしよく観察して見ると、疲れた白い靴下の陰にひっそりと若葉が根付いているではないか。その姿はまさに美しい、いのちの継承だ。

私にとってこの「コブシの物語」は多くを感じ、良き学びの場となった幸せな二週間であった。

-

今までは、風邪をひいたときや花粉症の時のみマスクを着用し、病院を訪問した時やインフルエンザにかかってしまった時のみ手を消毒していたが、今はコロナの流行に伴い、町を見渡しても大半の人がマスクを着用し、どの店に入っても消毒液が置かれている。私にとっても、この状況は異常事態中ということすら薄れ、当たり前となりマスク着用と手の消毒は日常習慣として定着しているのだ。

皆さんこんなことはないですか?朝家を出たときに、何か忘れ物をしている気がするが、なかなか思い出せずてくてく歩きだす。ふと自分の口元が寂しいなと思い、マスクだったと思い出す。果たしてこの先コロナワクチンが開発されコロナに対する恐怖や不安が薄らいだ時は、マスク、消毒液要らずになるか、それとも人々はエチケット感覚でマスクをして、まめに手を消毒し続けて行くどちらの日常になるのだろうか。

-

コロナの緊急事態宣言あけに浅草にある老舗飲食店内にて花展をやらないかというお誘いをいただいた。

まだまだ世の中は、先が見えぬ不安を抱えいる時期だけに「希望の花展」と題し、ここを訪れるお客様を食と花で癒したいとの企画者の要望だった。

私は迷うことなく参加を決意し店内を花のパワーで満たした。

すると、この飲食店で働いていらっしゃる仲居さんを初めスタッフの皆様、経営者の方々から「癒され仕事が楽しい」「夢心地でウキウキ心が弾む」「花ある空間の居心地よさが不安を解消してくれる」などなど数々のお褒めの言葉を頂いた。

私にとっては花仕事に携わってきた生きがいとやりがいを実感できた最高の誉め言葉だ。

客商売はそこで働く人々が幸せを感じなければ、その気持ちは決してお客には伝わらぬと体験値を持つて実感してきただけに「希望の花展」の成功を予感した。

「いや待てよ!」一週間の会期中、花の手直しは我が方の都合で3日しか入れていない。来れない日は現場サイドに花の保水や傷んでいる花の差し替えをお願いしていた。

これじゃ「希望の花展」が「失望の花展」に為りかねぬと、我が身の無責任さに腹が立ち毎朝手直しに向かった。

結果、多くのお客様に感動していただくことができ、新たな冷や汗体験値を得ることもできた良き学びの場であった。

-

マスクを着けている女性の大半が、私にとって何故か美人に映る。ということは

美人の要素として、口や鼻そして顎の輪郭は大きいウエイトを占めているという事なのか考え込んでしまった。この疑問を知り合いの女性に尋ねてみたところ、「私はマスクをしても不細工だからねー、参ったもんよー」と返ってきた。心知れた仲だったので、「であれば目にもマスクをしたらいいじゃない」と冗談を飛ばしたら、「そんなことしたら前が見えなくて、転んで顔をぶつけもっと不細工になるじゃない」と顔を見合わせ爆笑した。もしこの会話をほかの女性としていたら、口を滑らせたセクハラ男になり訴えられていたかもしれない。それを考えると、まるで彼女は仏様のようで、その笑顔が誰よりも美人に思えた。

-

園芸店で働く仲良しのおばさんと立ち話で盛り上がった。

コロナ禍になり、やたらミニ花鉢が売れていると言う。

外出制限が出て、いかに自宅で時を有意義に過ごす為には「花と共に健やかに」と

感じている人が増えているからであろう。

花に携わる仕事をしている私にとっては大変喜ばしい多くの人々の気づきだ。

確かに花は私たちには無い、多彩な色や香り、愛らしい形や表情などの才能を

持ち備えており、安らぎや癒しを与えてくれる生きとし生ける地球の仲間だ。

しかし、おばちゃんの一言に少々がっかりした。

「みんなすでに開花している花盛りの鉢を買っていくんだよ。花を楽しむ時間が短いのにね」

おっしゃる通りです。

蕾状態のものを買えば、育てる楽しみ、愛でる楽しみ時間が増えるのに。ただただ目先で可愛い、綺麗と花をとらえるのではなく、心に余裕をもって花とお付き合い出来ることを「想像してごらん」とジョンレノンも言っている。

-

夜勤が終わり、うがい薬を買いに深夜営業をしているドラッグストアーに立ち寄った。

まず私の目に飛び込んできたのは、煌々と蛍光灯が輝く店内の片隅に置かれてあった観葉植物である。この店は人の体を治す商品を売っているのに、この観葉植物はおそらく毎日、眠ることが出来ずにぐったりとした体になっていることがいたたまれない。だれか気付いているのだろうか。

おそらく人間本位で考えている限り、だれも気にはしていない光景に思う。

同じ生き物として植物にも思いやりと、いたわりの気持ちを持ち育み接することで、人もより健やかな気持ちになれはずだと、私が思う生きとし生けるものに対しての理想像に思いを巡らしてしまった。

あれ、僕は何をしにこの店に入ったんだっけ。

-

人間の目は実に良く出来ている。

瞬時に距離を把握し、見ているものへのフォーカスを合わせ、奥行きや形、そして色をとらえる事ができる。しかしその見ているものを写真として二次元化すると、肉眼で見ている様にはなかなか映らぬ。

花束やフラワーアレンジメントも肉眼で捉える美しさと写真に置き換えたときの印象はかなり違うのだ。例えば肉眼で見たときは気にならなかった花の茎の重なりがうるさく感じたり、作品のプロポーションがいびつに見えたり、色のコントラストがちぐはぐに感じることがよくある。

そこでひらめいた。

写真で見る花の美しさを主役として考え意識し、色の組み合わせ、茎の重なり、プロポーションを構成してみようと。

名付けて「花グラフィック」という表現方法にトライした。

結果、カレンダー、衣類、壁紙、タペストリー、パッケージデザインなどで今や世の中に花を咲かす事ができている。我ながらよく気が付いた発想だけに、自分自身をほめてあげたい。

なんちゃって(笑)

-

私の通勤経路に、住宅街の中にぽつんと営む酒屋がある。

店先の横には道に大きく張り出し、程よい日よけ代わりになる桜の木があり、その下では店主のおじいさんが朝晩必ず壊れかけた椅子に座り、タバコを片手に道行く人々を笑顔で見送ってくれる。

なんともアジアンチックでほっとする光景と優しさに、私も何回ともなく癒されたことか。

そのおじいさんが数日前に他界され、残された壊れかけの椅子と桜の木が寂し気にたたずむ。

ある朝その道をゆくと、張り出した桜の枝は切り落とされ、壊れかけの椅子も見当たらず、以前の風情や面影が消去された悲しみに、私は一時代が終わってしまったようなショックを感じた。

変わるも発展とよく言われるが・・・いや、この場所は「変わらぬも発展」であってほしかったな。

-

世の中には、虚勢を張って生きている方や上から目線で物申す方が多くいる。

社会で生きていくために、そう立ち振る舞わなくてはいけない境遇や立場で仕事をされている事もあるのだろう。

しかしその態度は時と場合によっては自信のなさにも感じ取れ、私にとって本当の凄者は、優れた才能を持ちつつ、謙虚に振舞える方ほど恐ろしく魅力的に感じるのだ。

父の教えの中に「自分の上に人を作らず、自分の下に人を作らず」という言葉がある。

父から聞いた当時は、まだ若く何を言っているのか分からなかったが、今思えば、職業職種で人を判断せず、その方に秀でた光るものを感じ魅力的であったら尊敬し、付き合うに値しない方であれば自ら歩み寄らず。と解釈している。

偉そうなことを書き連ねたが、いったい私は他人からどの様な人柄に映っているのだろうか。

-

拝啓

私にいじめられた昆虫の皆様、天国で健やかにお過ごしでしょうか。

小さい頃、残酷な行為を皆様に沢山やって参りました。

ありんこの巣穴に水を入れたり、蟻地獄の巣にありを落としたり、糸に結んだトンボを回したり、それはそれは今思うと標的になった生き物の皆様に大変申し訳なく思う次第です。しかしまだ残酷という概念が無く、ただ楽しくやっていたあの頃の行為は決して無駄ではなく、大人になり道徳と秩序を得た私に本当の残酷さの意味や命の尊さを教えてくれたような気がいたします。

標的になった生き物の皆様、私はとんでもないことをあなた達にしてしまい、心からお詫び申し上げます。あなた達は私の人生教育の恩師です。このご恩を決して忘れず、これからも私の創作活動に役立て情操発信して参る所存です。また皆様にお会いできる日を楽しみにしております。

敬具

川崎景太

-

根っ子と大地を失い切り花となった花にとっては、自らすっくと立つことが出来なくなる。

だから人間は切り花を活けるための花瓶や水盤、立たせるための剣山などの道具を生み出したのであろう。すなわち花瓶水盤や道具は、根っ子や大地に変りうる存在なのだ。

自然界に咲く花の環境や生息場所は多種多様なのに、花瓶水盤の形にはあまり大きな変化はなくバリエーションも少ないように感じる。果たして切り花は、既存の花瓶水盤に満足しているのであろうか。

生きとし生けるものとして、切り花にも根っ子や大地に変りうるバリエーションに富んだ花器を与えてあげたい。

そして花器に活けられた花と共に生活する私たちが、時に雨を降らせ(水をやる)、風を呼び込み(空気の入れ替えをする)、太陽をあたえ(花に適した日当たり場所を考える)虫や動物になる(食物連鎖に必要な行為や行動)ことで切り花はより幸せを感じるに違いない。 -

仕事柄、女性が多い環境で仕事をしている。

男に生まれてしまったからには、女性の気持ちを理解する努力はできても、本心は生涯判らぬ。例えばこんな会話記憶にございませんか。

女性A:「昨日、髪の毛切ったんですが、短くしすぎちゃいました」

男性K:「若々しく見えてこれからの季節には快適じゃない」

女性A:「ありがとうございます。そうなんですけど、ここ短すぎると思いません?」

男性K:「そんなことないよ、似合ってると思うよ」

女性A:「ほんとですか、でも前髪とのバランスを考えるとここ少し短くないですか?」

男性K:「そういわれてみれば少しね、でもすぐ伸びるから心配ないでしょ」

女性A:「え~何でですか・・・」

この一言に迷路にはまり、何と返せば良いかわからなくなる。

また多数の女性の中、男一人の会食会で、グループごとにファッション、旅行、食材の話が飛び交ってる。私はどこの会話に入っていいか戸惑い、目くばせ状態で頭が混乱し食べることだけに集中してしまう。

女性はすごい、

人生を臨機応変に楽しむコツを男性より多く持ち備えている優れた生き物に感じる。

しかし体験値と共に私もだいぶ女性のマインドになれてはきた。ふと我に返ると「それ素敵だと思うわ~」と女言葉になっている自分にハッとする時があるのだ。 -

犬の散歩に出かけたある日のこと、愛犬ガッツが近所のごみ置き場のごみ袋におしっこをしてしまった。

いけないこととは思いつつその場を離れようとした時、ごみ置き場の向かいのお宅のご主人らしき人が「どこにおしっこをさせているんだ、ふいて綺麗にしておけ」とすごい剣幕で怒鳴りつけてきた。

あまりの罵声に、つい私の心も熱くなりカッと言い返したい気分になったが、冷静に心を静め「すみません。犬には責任はなく私の責任です。後で戻り綺麗にします」と言ってその場を後にした。バケツとぞうきんを手に即座にごみ置き場に戻り、とことん綺麗にしてやろうと私の勝負が始まった。

一つ一つのごみ袋を必要以上に綺麗にふき、何回か家に戻り新しい水で道路をたわしで洗っていたその時、「もういいよ、そのぐらいで」と先ほどのご主人が声をかけてきた。「いやまだ匂いますからもう少し」と意地になり清掃を続けていたその時、ご主人がまた現れ、私にしわくちゃの紙袋を差し出した。

「これ田舎から送ってきたサツマイモだから持っていきな。こんなに綺麗にしなくても良かったのに」・・・

私の心中「勝ったー」

その数年後、愛犬ガッツは残念なことに他界してしまったが、ご主人と会う度にガッツを思い出し、この出来事がきっかけで今でも彼とは親しく接している。

-

コロナウィールスが世界中に猛威を振るい異常事態宣言が各国で発令されている。日本においても「密閉」「密集」「密接」を避けて生活するよう政府が強く国民に促している今を体験している私にとって、平常では考えもしなかった多くの気づきと学びがある。

人とは2メートルの「ソーシャルディスタンス」(社会的な距離)をとって生活しなくてはいけない環境は、握手、スキンシップやコソコソ話しもできない非日常的孤独な立ち位置であり、日ごろ密に接している友人、知人、同僚の存在を改めてありがたいと思う。つまり人は一人では生きていけないという当たり前の

気付きに仲間存在に対する感謝の念を感じる。

「不要不急の外出は控え」極力自宅待機やテレワークを虐げられた長期環境は、私にとっては息が詰まる。時になまった体の為、散歩に出ると都会の空気がすこぶるうまく感じ、太陽のエネルギーを体いっぱい吸収して元気になっていく感覚があり、風になびく公園の緑がやたら清々しく感じるのだ。つまり人は自然の一部であり、自然に生かされているという当たり前の気づきに、生きとし生けるものへの感謝の念を感じる。

この異常な状況がきっかけとなり時代の転換期になるのなら、人はより人にやさしく、自然に対して謙虚な気持ちになれるのではと私自身は思うのだが。

-

花の仕事をしている私にとって、花市場に花を買い付けに行くことが一つの楽しみになっている。

早朝から活気に満ち溢れている市場で働く仲間の笑顔や、威勢の良い挨拶、きびきびとした動作に、昨日の疲れも吹っ飛び元気をもらえるからだ。

そして多種多様の季節の花が、私を連れて帰ってと言わんばかりに出迎えてくれる。

そんな環境だから、つい作品制作に使用したい花以外の花を衝動買いしてしまう商いには不向きの性格だ。

市場から職場に戻ってきてもまだ朝の八時半、これから会社に向かう人々の眠たそうな表情の波をかき分け、ひと仕事終わったシャキッとした気分で花を工房に運び入れ優越感にひたり「早起きは三文の徳」を実感する。

がしかし黄昏時になると目がしょぼしょぼし始め、あくびが出る私はまだまだ気合が足りない半端ものなのだ。

-

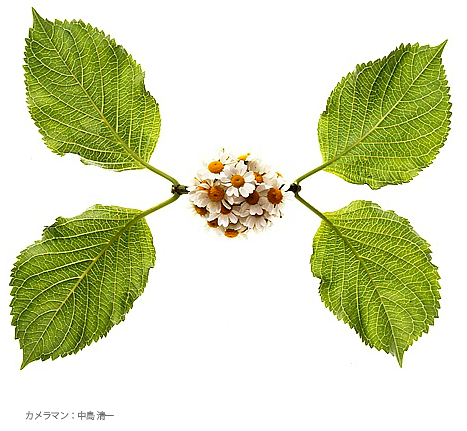

野山に咲く花にとって子孫繁栄は、祖先から受け継ぎつづけてきた最大なる課題である。

植物の交配や種の運び方は様々で、風を利用したり、昆虫や動物そして鳥の力を借りたり、水に運んでもらったり様々である。

季節で言うならば、植物の交配を助ける生き物が活発に行動をとる春夏秋が最も適した開花や実りの時期なのだが、あえて生き物が少ない寒い時期を選び開花する花もあるのだ。

例えばツバキなどがその一つである。なぜ交配確率の低い冬に美しく咲くのであろうか。

専門家に聞いたところ、冬に渡り鳥として日本にやってくるメジロなどの鳥のために咲いているという。

この自然の掟をだれが決めたのか、不思議でならない。

完璧にはなりえない人間に対して、植物の営みは無駄がない完璧な秩序ある

生き物だと、ただただ彼らの生き方に頭の下がる思いである。

-

仕事柄、いろいろな地方地域に出向くことが多い私にとっての楽しみの一つは

仕事終了後、地元の方々が行きつけの決してグルメガイドには掲載されない料理屋で食を共にすることだ。

すこぶる新鮮な魚介類、見たこと食べたことのない野菜や地元の珍味、東京では出回らない地酒などなどワクワクする。

やはり花の仕事をしていても、花より団子と言える肩の力が抜けたくつろぎのひと時は格別だ。

つい話にも花が咲き、気がつけば日が変わっていることもよくある。

再度その地を訪れるときには、一度連れて行っていただいた店を訪ねる楽しみもできる。そして店主、女将と「ようー久しぶり」と再会を喜び合うことがこの上なく嬉しい。

たぶん飲食業の成功の秘訣は、美味い料理はもちろんのこと、あの人に会いたいという人間力にあるようにも思うのだが。

-

デザイナーとしてクリエイティブに生きるには、好奇心、行動力、観察力、想像力、表現力という力が不可欠だと思っている。

好奇心があっても行動をとらなければ、知ってる、見たことがあるで終わり知識どまりになる。

何事も好奇の気持ちをもって行動をとり、物事に対しての観察、想像を働かせれば、実体験から得た知識プラスアルファーの知恵が生まれ、その気付きを得意な分野で表現することでオリジナリティーと説得力が生まれる。

このような話を私が受け持つ講義でいつも話している。

ある時、生徒からこんな質問があった。「私は想像力が乏しい、どうやったら想像力が豊かになるんですか」

正直私は難しい質問に戸惑ってしまったが、とっさに思い付いた私の想像は、「あなたは自分に想像力がないという想像力がある、素晴らしいことですね」と答えた。

私の日常表現媒体は植物や花ではあるが、思い付きで出た言葉もまんざら悪くないと思いあがり、酔いしれてる自分の想像力が情けない。

-

海を渡れば水が飲めない国のほうが多いのに、日本は全国どこでも水道水が飲める水豊かな国だ。

人間の体の70%は水で出来ているだけに、水は生きとし生けるものが生きていく上で最も大切で必要な命の源だ。

私はこの平等に湧き出る豊かな水の恵みが、これといった一つの強い信仰心がない、すべて良い事柄や物、そして生き物に手を合わせ感謝の念を抱ける柔軟的で心やさしい謙虚な日本人の「おもてなし、いたわり、分かち合い、譲り合い」の心を自国に沸く水の存在が育んだような気さえする。

その国に生まれた生き物には、その国に育つ食物や環境が一番しっくり来るはずなのに、今や飲料水を輸入している最大国なのが不思議でならない。

だから日本人が本来大切にしてきた精神が昨今、薄れてきているように思うのは行き過ぎであろうか。

-

人はいつしか仲間から名字、あだ名、名前で呼ばれる3パターンに分かれる。

例えば鈴木太郎は、鈴木、スズヤン、スッチン、太郎などの選択肢があり、

山田花子は山田、ヤマサン、ハナチャン、花子などに分かれるのだ。

なぜ分かれるのか不思議でならない、今まで考えもしなかったことが気になった。

多分その人物の人柄、容姿、性格などが大きく影響するような気もするが、明確とは言えない。

ちなみに私、川崎景太は一度も川崎と呼ばれることなく、景太と呼ばれ続けてきた。

はたして皆さんは何と呼ばれてきましたか、ご一緒に呼び名が何によって決まるか、この結論がでない因果関係を考え悩んでみませんか。

-

暑い夏の黄昏時、無性にスイカが食べたくなった。

そういえば、昔よく行った家の近くにある今は寂れてしまった商店街の片隅の八百屋に美味そうなスイカが並んでいたのを思い出した。

こころときめかせ、久々そこに向かい軒先でスイカをポンポンとたたき品定めしていたその時、「ポンポンたたかなくてもみんな甘いよ」

と腰が曲がった店主が歩み寄ってきた。

その一言に、時が流れたことで、活気があった商店街や背筋がピーンとしていた店主そして文化風習まで変わってしまったんだなと少し寂しい気持になった。

家に帰り、たたかなくても甘いというスイカが、それほど甘くなかったことが

さらに私の心を寂れさした。

-

毎年、春夏開かれる全国高校野球選手権大会は不思議な力を私に与えてくれる。

私とは親子以上の歳の開きがある選手たちではあるが、TVで試合観戦している間は、まるで同じ年の仲間が必至で汗かき戦っているような熱い気分になり、つい自分の歳を忘れ、はしゃぎ見入っている。

高校野球はいつの時代も私を青春時代に舞い戻らせてくれるのだ。

この現象こそ「老化とは肉体の衰えを言うのではなく、精神の衰えを言う」に当てはまる。

試合終、昨日ハードワークした仕込み仕事の筋肉痛が、腱鞘炎の手が痛みはじめ、昔はこんなはずじゃなかったと我に返ってしまうのだ。

私もまだまだ未熟な精神状態で、老いるショックから早く脱皮したいと反省するのだ。

-

これはこうすべきだ、これはこのように使うと固定概念で物事を決めつけることによって、想像の幅が狭くなり道を究めた発想からは、なかなか新しい文化は生まれにくい。

もちろん守り受け継がなくてはいけない大切な文化もこの世にはたくさんあるが、私は今までにはない暮らしに息づく、新たな発想を生むことが大好きだ。

その為には、物語を想像することが欠かせない。

例えば、思い付きで吐き古したボロボロの靴に、花を活け玄関に飾ってみたところ、訪ねてきた友人が「これなんだよ、花は花瓶や水盤に活けるものでしょ」と感想を述べたということは、彼にとって邪道、外道な発想であり、受け入れがたい作品であると判断する。ここに大きなチャンスがある。

さて、ここで物語が、道を外した唐突な発想から必然性を帯びた作品に生まれ変わるマジックになる。「花はある場所に根を張り咲いたら、生涯その場所で生きていかなくてはならない。でも僕ら人間のように博多、大阪、名古屋、仙台、札幌など自由に旅したいと思ってるかもしれないよね。だから同じ生き物として、花に靴を履かせてみたんだよ。」と彼に告げる。

「そうか、そんなこと考えてもみなかった。でも話を聞いていると、なぜか優しい気持になれるよね、僕もやってみようかな。」という具合で、人から人へ飛び火し5年後には、靴に活けた花が玄関に満ち溢れているかもしれないのだ。

私の挑戦はこんな発想、生活にあってもよかったよな、という物語から始まる

いまだ見ぬ文化発信なのだ。

-

味覚とは実に面白い。

育った場所や環境で人それぞれ味付けの好みが異なる。

日本の場合、北に行くほど塩っ辛く、南に行くほど甘口になる。

私の妻は鹿児島出身で、新婚当時作ってくれた味噌汁の味付けが、甘すぎて正直まずいと感じていた。「美味しい~」と聞かれれば、新婚だけに「美味いよ~」と答えていた嘘つきホヤホヤ時代を思い出す。

しかしよく考えてみると、

彼女が育った環境においては、当たり前で美味しい味なのだから、「まずい」という表現は大変失礼なわけで、「この味は僕にはわからない」と言う方が紳士的なのかもしれない。

年月は流れ、現在我が家の味噌汁の味は甘くもなく、それほど辛くもない中和された味になっている。長年住む南北の真ん中にある東京という場所が今の我が家の味付けになり、彼女も半分東京に染まってしまったのだろうか。

-

今日は休み、黄昏時ぷらぷら散歩がてら中学時代の登下校道を歩いてみた。

あの時の裏通りの景色とはだいぶ変わってしまっていた為に、友とじゃれ合いながら通学した楽しい思い出が薄れて少しがっかりしていたが、路地裏に入り私を立ち止まらせた、まな板をたたくトントントンとカレーライスのプーン。

昭和、平成、令和と年号が変わっても、

この音と匂いが変わらないことに、なぜか心温まり、思い出の通学路に来てよかったなと思える瞬間だ。

腹がへった。今夜はむしょうにカレーが食べたくなった。

その後、カレーが頭から離れず、帰宅し玄関のドアを開けたらプーンとカレーの匂い。ビンゴー、我が家もカレーでした。

-

コロナ緊急事態宣言中に首都高速を走りながらふと感じた。

通常の夜に首都高速を走ると左右に流れ光るネオンが、闇の街を明るく照らしていたが、この緊急事態中はネオンではなく、数多くそびえ立つ高層マンションの四角い窓のほとんどが、いつになく明るく闇夜に浮かび上がっているのだ。

小さい頃、

ツララは外気温と内気温の差のひらきが有るほど、屋根の雪が解けやすく、大きいツララが出来る家は、幸せな家族が住んでいると、祖父から教えられたことを思い出した。

まさにこの光景の灯の群れは、大きなツララが出来る家に似たピースフルな生活を営む証のように私の目に映った。

-

この週末は久しぶりに雲一つない穏やかな晴天に恵まれた。気温は26度のポカポカ陽気なので、しばしジメジメ陽気が続いて湿っていた布団干しをした。

太陽の日差しをサンサンと浴びた布団は、乾燥機にかけた状態とは違い、お日様エネルギーの香りがし肌触りもよく、ふっくらと気持ちが良い。また熟睡度も半端ない。改めて太陽は偉大だと実感できる仕上がりだ。最近は紫外線問題で太陽を避けて生きる人々も増えているようだが、私にとって程よく太陽を浴びることは、健康に過ごす一番大切な行為だと布団干しに学ぶ。

-

間違っていることを正しいと思い込んでいることが多くある。

例えば、「完璧」という単語を「完壁」と書いていませんか。

どこどこへ「お運びください」という言い回しを、どこどこへ「足をお運びください」と言ってませんか。

飲食店でお会計の時、「お勘定をお願いします お会計をお願いします」を「お愛想」と言ってませんか。

注文してからすぐ食べられる店「ファストフード」を「ファーストフード」と呼んでませんか。

上司に「お疲れさまでした」と言わず「ご苦労様でした」と言ってませんか。

「すみません」を「すいません」と言ってませんか。

「ありうる」を「ありえる」と言ってませんか。

乳離れを「ちばなれ」ではなく「ちちばなれ」と読んでませんか。

貼付を「ちょうふ」ではなく「はりつけ」と読んでませんか。

言葉や文字は伝わることの大切さが最重要だと私は思いますが、正しい日本語の使い方、書き方も知らぬより知っていた方が博識高い。

私も間違いだらけの書き方、読み方、使い方をしていたが、何とか今までやってこれたのは、私の周りは私を含め無知の人が多かったからなのであろうか。

-

最近、物忘れが激しい。

確かにここに置いたはずだ、と思い込んでいる。

スマホ、鍵、

メガネなど、

日常の置き場所が決まっていても、そこには無いのである。

性格的に整理整頓が苦手な私の特技は、積み上げられた書籍や雑然と並ぶ雑貨のどこに、何が、どのようにあるかを獣の感覚のように頭で記憶しているのだ。

家族が良かれと思いその場所を綺麗に整理整頓してくれた時は、今までの私の記憶が破壊され、ありがたいどころか正直腹が立つ。しかし少々のボケも始まり、この性格のままだと荒れ放題の部屋はいつまでもかたづかず、家族みんなに迷惑をかけてしまうと思い、日々使う大切なものを入れる卓上収納ボックスを購入した。

大切なものがここにある安心、

快適な生活はしばし続いたが、

時間の経過とともに、

このボックスに大切なものを入れることも忘れ、私の「確かにここに」生活はいまだ続いているのだ。

-

今年も梅雨がやってきた。

小さい頃は、紫陽花の葉にひそむデンデンムシを探す楽しい季節であったが、いつの間にか私にとってジメジメモードで厚い雲が立ち込める不快で憂うつな季節になっている。

この時期に日本の植物は、みるみる成長し元気よく夏を迎える大切な時期だとポジティブに自分に言い聞かせ乗り切るのだ。そもそも四季がある日本では、

冬が終わると、

一斉に美しい花が咲く、

うららかな春が訪れ、

梅雨をはさみ、

蝉の声とともに始まるギンギラギンの太陽と、

豪快な入道雲のパノラマが広がる夏がくる。

夏が終わると、

色とりどりの紅葉が鮮やかで、

天高い青空が清々しい秋を迎える。

秋が終わると、

葉を落とした冬枯れのこず枝から臨む澄み切った星空のもと、吹き抜ける木枯らしに身が引き締まる冬が来るのだ。

つまり四季に変化があるから、各々の季節に感謝できる贅沢な環境を幸せだと感じなくては、梅雨に申し訳ない。

しかし蚊に刺されやすくじめじめした梅雨は、どう考えても私にとって好きになれない、分かっちゃいるけど不要な繋ぎの季節なのだ。 -

赤坂から御徒町までのタクシー車中、3週間前に青森から上京したばかりだという運転手が故郷の話を熱量高く私に話し始めた。

東京は人が多く、どこに行ってもお祭り騒ぎですよね。それに比べて青森は日中商店街でも人と会うことがない日があるんですよ。だけど酒と米は美味いんだよね。私はただひたすら次の仕事のシミュレーションを頭の片隅で描きながら少々上の空で、そうですかと相づちを打っていた。

あっという間に御徒町に到着し、とある写真家との雑誌の対談の仕事に臨んだ。

会話は順調に滑り出し、写真家が東京は人が多くどこに行ってもお祭り騒ぎだよね、と切り出した時、私はついさっき聴いたフレーズだと心の中で笑ってしまった。

こんな偶然もあるんだ。先ほど乗ったタクシーの運転者も同じことを言ってましたよと写真家に話すと、地方から出てきた人は最初はみんなそう感じてしまうんだよ。しばし和やかな会話は続き彼のスタジオを後にした。

次は芝公園で会食会。

時計を見たら待ち合わせまであとわずかだったので手を挙げ足早にタクシーを拾った。

こんな偶然もあるんだ、先ほど乗った同じタクシーだった。

運転手も驚き、私も運命的再会に心躍り、こんな人が多い東京で珍しい体験が出来て、今日は幸せだと運転手とルームミラーで笑いあった。

車中、彼との会話も弾み、また会えるといいねと言って下車した。

今日の出来事は偶然ではなく会うべくして会った尊い人に思え、その後タクシーを拾う度に彼との再会を期待してしまうのだ。

-

人と出会うという確率は70億分のⅠだ。生涯出会わない人の数の方が圧倒的に多い中、これを偶然ととらえるか、必然ととらえるかは難しい判断ではある。

一つだけ感じることは、少なくとも尊いことには間違えない。

出会って一度きりの方もいれば、長い付き合いに反映することもある。

また人との出会いによって、自分の人生が左右されることもある。

往々にして私の場合は初対面の印象が悪い人ほど、気がつけば仲良くなっているケースも多い。

これからの人生、果たして何人の人と新たに出会えるのか、そしてその中で何人の人と良き感動の分かち合いが出来るのか、このことを私の新たな挑戦の一つに加えていきたい。なぜならば、その数が多ければ多いほど、私にとって人生の勝利につながるような気がするからだ。

-

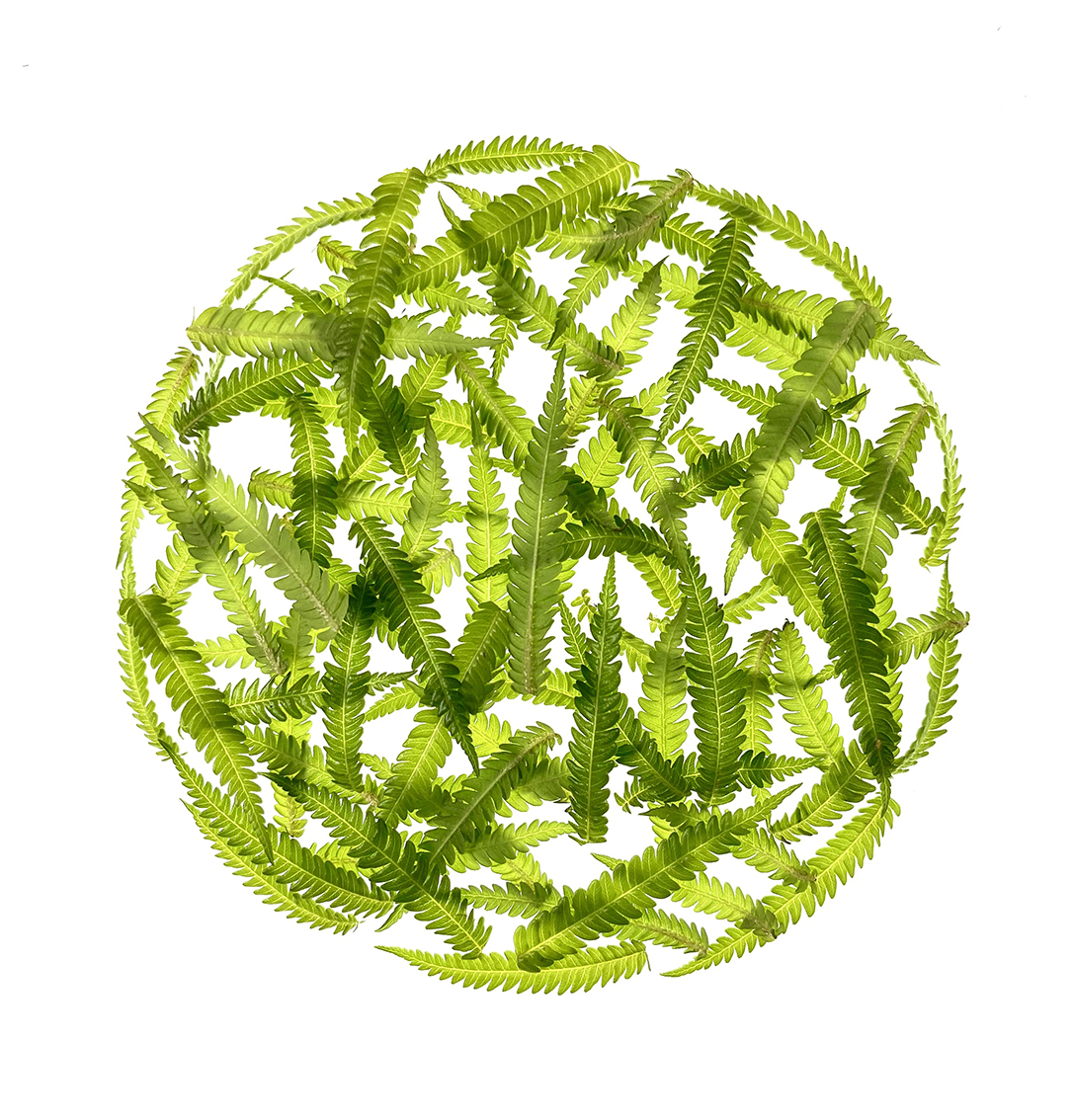

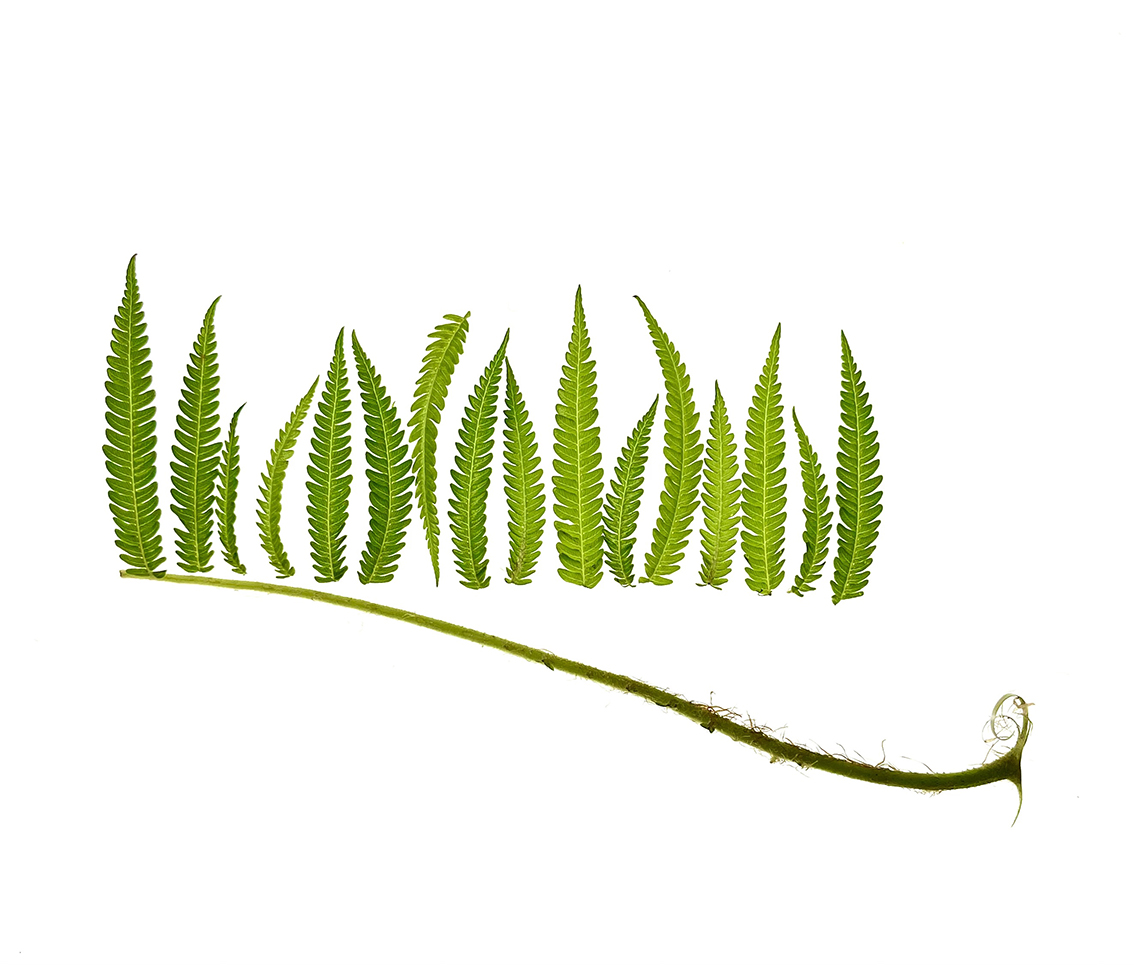

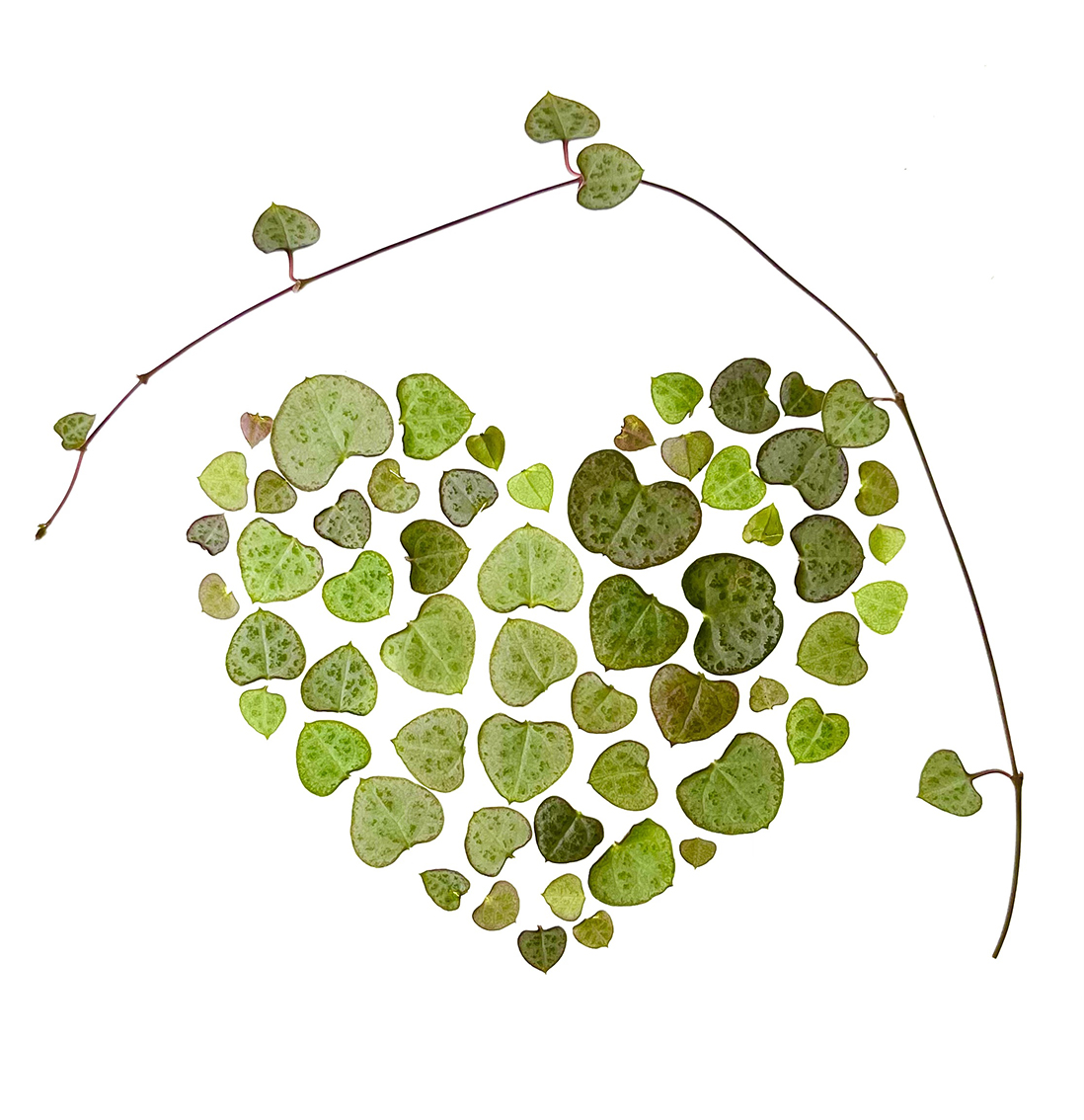

拝啓

私に遊ばれた植物の皆様、天国で健やかにお過ごしでしょうか。小さい頃、あなた達に残酷な行為を沢山やって参りました。

花びらをむしったり、実の表皮をつまみ種を飛ばしたり、葉っぱに穴をあけお面にしたり、松葉同士をひっかけて引っ張り割いたり、それはそれは今思うと標的になった植物の皆様に大変申し訳なく思う次第です。しかしまだ残酷という概念が無く、むやみに楽しくやっていたあの頃の行為は決して無駄ではなく、大人になり道徳と秩序を得た私に本当の残酷さの意味や命の尊さ、観察する大切さ、想像する楽しさ、表現する達成感を教えてくれたような気がいたします。

今でも、わたくしの創作表現の中に植物の皆様を分解する手法がございます。

ただ、あの頃の楽しいという感情だけとは違い、あなた方が自然界では決して表現できぬ美しさを探し求め、責任をもって表現させていただいております。なにとぞご理解のほどよろしくお願い申し上げます。

あなた達は私の人生教育の恩師です。このご恩を決して忘れず、これからも私の創作活動に役立て情操発信して参る所存です。また皆様にお会いできる日を楽しみにしております。

敬具

川崎景太

-

コロナウィールスが世界中に広がり、私も生まれて初めて緊急事態宣言生活を体験した。

日本は法律上ロックアウト(都市封鎖)は出来ないまでも、企業や個人が感染防衛を余儀なくされ、感染リスクがある行為を極力とらず自宅待機を基本とする生活スタイルを国が促した。そんなさなか私が尊敬している団塊世代の恩師から連絡が入った。

「景ちゃん元気、話があるから僕の事務所に遊びに来ない」

私はこの事態のさなか、「○○さん、行きたいのは山々ですが収束後ではまずいですか」と返答した。

すると彼は「コロナにビビってるね。そうだよな、緊急事態宣言が出ているもんな。でもね、僕にとっての緊急事態はこの世から女性がいなくなった時だけなんだよ」と、はつらつとした声で明るくしゃべる。私は思わず笑ってしまった。

確かにそんなことになったら生きる楽しみも無く、人間生命存続の危機だ。理不尽だったかもしれないが「分かりました。今から行きます」さすが○○さん気持ちがでかい。

事務所に着いた私はさらに彼に勇気づけられ、少々モグラになっていた気持ちが解き放され、帰りの車中、上々の青空と何も変わらぬ都会の緑に明るい未来を描いていた。 -

連続テレビ小説「おしん」の再放送が始まった。

この物語はテレビドラマの最高視聴率記録を持っていて、海外でも根強い人気だったらしい。

このドラマがなぜ人々に受けたのか知りたくて、観たことがない私は毎朝定時にテレビのスイッチをおしんに合わせた。

殴られ、泣かされ、裏切られ、いじめられ、ののしられ、苦境に耐え、

はい上がっていくおしんの姿に毎朝暗い気持になり、気分は不快モードが続くが、なぜか次が見たくなる。

なぜなのか、きっと明日こそ幸せ感あるおしんの姿を追い求め期待してしまうことも一つの理由であろう。

しかし脚本家の橋田さんは、よくこんな不幸の連続が浮かぶなと感心。

私にとっては朝、植物に水やりすることの方が、より今日を生き抜くパワーがもらえるという結論に達したが、おしんをつい録画してしまう自分がおかしい。

-

百年に一度といわれるコロナウィールス問題に直面している。

目に見えない現象だけに世の中の不安が募り、私も今は自己防衛に努めるしか手立てがない。

スーパーに行くとデマ情報で、我先にとトイレットペーパーを買い占めている人々が列をなしている。これが本来、譲り合い、分かち合いの道徳秩序を他国より持っているであろう日本人のあるべき姿かと嘆かわしく腹が立つ。

でも腹が立っているのは、それだけの理由であろうか。

いや違う、自宅のトイレットペーパーが残り半ロールという焦りも正直、加味しているのだ。

理想であるべく日本人の姿を偉そうに語ってはいたが、まだまだ仏心には成れぬ私自身も、他店で早く見つけ買い占めたいという腹が立つ未熟者だ。

-

都内で車を運転している最中、むしょうにトイレに行きたくなった。

左手を流れる景色の中にコンビニはないかと、首をパタパタさせながら運転を続けていたその時、あった。

駐禁も迷うことなく一目散に空いている路上を探し、素早くコンビニに駆け込んだ。心に半分灯がともり「トイレ借ります」と店員に早口言葉投げかけ、トイレのドアノブの下を見たとき赤表示。

ゆるんだ心を再度引き締めることは大変難しいのは皆さんお判りでしょうか。

私は気を間際らせるために、見たくもない雑誌売り場で、頭に入らぬ雑誌を広げ時を待つが、なかなか出てこない。

しびれを切らせた私は、コンビニを出て並びにあったスタバのトイレに直行した。

冷汗をぬぐいながら気分は上々、やれやれ何とか間に合った。

ゆったり口笛モードで駐車場に戻り、切符を切られていない車を見たとき、さらに私の心は、まだ寒い冬なのに春模様に染まった。

-

アメリカ大統領選2020も激戦の中、ジョー・バイデン氏が勝利を収めた。

この選挙で私が感じたことは、老若男女を問わずアメリカ国民の選挙に対する

思いは、自らが投票できることもあり関心度と熱意がすこぶる高いということだ。

政治によって、自分の生活やアメリカや世界の行く末を真剣に考えている国民の期待を一手に背負った大統領は、世界をリードするさすが大国のリーダーたる存在だ。

我が国においては大統領制ではないが、平和ボケなのか国民性なのか政治をあきらめているのか分からないが、ここまでの政治に対する民意の盛り上りは感じない。

大統領候補のスピーチを聞いていると「能ある鷹は爪を隠す」「負けるが勝ち」

「実れば垂れる稲穂」「言わぬは言うに勝る」などの美意識は全く持って役に立たず、突っ込みやののしり合い、言いたい放題、やりたい放題で戦わなくては、ただの謙虚なアホと世の中が捉えてしまう国民性なのだろう。

このような語学文化を持った諸外国と外交する日本人は、郷に入っては郷に従えというやり方ではなく日本美学を捨てずに、頃合いを計り、おもてなしの心、慈しみの心を発揮し、あきらめなければ必ず道は開ける心技体の粘りの精神で今後はYES.NOはハッキリ、世界をリードしてほしいものだ。

-

あるきっかけで試験管やフラスコ、ビーカーを製造する理化学ガラスの町工場に出向いた。それまでは、長い金属のパイプの先に溶けたガラスを巻き付け、空気を吹き込みガラス成型をしたり、溶けたガラスを型に流し込んだりするものだと思い込んでいたが、全く違う製法で成形していることを初めて知り正直ビックリ感動した。

職人さんにいろいろ質問したところ、ガラスにはいろいろな種類があり、並みガラス、理化学耐熱ガラス、アクリルガラス、クリスタルガラスなどそれぞれ製法や特性は異なっているという話を聞いた。

60年生きていても知らぬことだらけだなと生涯学習の尊さを改めて実感した。理化学ガラスの製法は遠心機にガラス管を取り付け職人さんがカーボンでできた型を片手に細いチューブを口に入れ吹いたり吸ったりしながら、ガラス管を膨らましたり、細くしたり目測で形を仕上げる巧みな手造り成形なのだ。さらに耐久性に優れていて熱に強い優れたガラスと知り、私の頭の中はある物語りと共に、この製法でこの世にまだ無いミニ花瓶を作りたい気持ちが抑えられなくなっていた。ダメもとで思い切って若い職人さんに「花が幸せになるミニ花瓶を一緒に作りませんか」と尋ねたところ、「僕も理化学用具以外の何かを作ってみたかったんですよ」と思いがけぬ嬉しい答えが返ってきた。よし決まった、コロナで社会が不安になっている今日この頃、「花はココロとカラダの効能薬」と題し、あえて理化学ガラスを使い花瓶を制作する意義には物語る必然性がある。その後、意気投合した私たちの理化学ガラス花瓶制作は順調に進み、首位主力に走るのではなく「花の為に、そしてそれを楽しむ人の為に」という共通の価値観の元、思いがけぬ彼との尊い出会いで、新たなやりがいと生きがいの引き出しが増えたことに感謝この上ない。

-

私は靴が大好きだ。

自分の人生とともにいろいろな時を歩んできたパートナーだからだ。学生時代に好んで履いていた穴だらけのスニーカーさえ、いまだに捨てられずたまに眺めては当時の思い出にひたる。

過去、その靴に花を活け玄関に飾っていた事がある。

友達が訪ねてきた時、「なんでこんな汚い靴に花を活けているんだよ、花は花瓶に生けるものでしょ」と言われ、とっさに返した言葉が「この花は咲いた場所から生涯移動できず、その場所で命を閉じる訳で、ひょっとしたらいろいろな場所へ僕らと同様、旅をしたいと思ってるかもしれないだろ、だから靴を履かせたんだよ」と答えた。

友達は

「お前そんなにロマンチックな心持っていたっけ、でも優しい気持ちになれるな、俺もやってみようかな」この一言にひらめいた。

ありえない光景を物語ることで、その文化が必然性を帯び、飛び火し、いつしか当たり前の文化として根付いているかもしれない可能性を得ることを。 -

2020年、

思わぬ疫病がもたらした社会に対する影響は大きい。

生まれて初めて体験する政府が出した緊急事態宣言。この影響で社会の構図は変わり、多くの企業が働き方改革を推進している。

自宅でも仕事ができるテレワーク、リモート会議。役職をなくし経営者と社員が一律に接することが出来るシステム。実績、成果だけをを重んじる評価測定。などなど未来志向の無駄をそぎ落とした合理的な経営を打ち出し始めた企業が歩みだしている。果たして村文化思考の我が国で末永くこのシステムは機能するのであろうか。

そもそも一人では生きていけぬ、完璧にはなりえない人間にとって、無駄な時間は大切で、人を成長させると感じている。五感を豊かに働かせ、感性をはぐくみ、人の気持ちを肌で感じ、思いやり慈しみ、叱咤激励し、感動を分かち合い、喜怒哀楽するから人間なのだ。

経営者の皆様、ロボットになりえない人間の価値を見や誤らないでくださいね。なんちゃって。

-

工房近くにある空き地は、40年以上手付かずの草ボウボウ地帯である。

春夏秋冬折々の野草が採集でき、私たちにとっては都合の良い恰好の場所だ。

今では珍しいこの都会のオアシスを私たちは勝手に第一農園と呼ばせていただいている。

しかし所有者は150坪以上あるこの土地の固定資産税を、どう考えているのだろうか。通常なら駐車場やレンタルスペースにして、少なくとも税金をまかないその後、集合住宅を建てオナー経営したり、地代の高騰を見定め売却するのが万人の考えだ。

そんな2020年のある日、この土地にマンションが建つことになった。

長年に渡り、慣れ親しんだ農園がついに無くなるショックは大きい。

マンション建設説明会の日、担当者に所有者の話を聞いてみた。

すると彼は先日他界し、ご氏族の判断で売却を決定したらしい。ご氏族もこの土地を父上が保有していたことを知らなかったという。

私はこの所有者が、とてつもない大物に思え、この土地を長年に渡り重宝させてもらった感謝の気持ちを伝えることや、この土地に対する彼の思いを聞きたい気持ちでいっぱいになった。いつかお会いできるといいですね。

-

2020年、今年の夏はすこぶる暑い。

ある夏の出来事を思い出す。うちの向かいに住む山本さんは少し変わり者だが、私は相性がよく立ち話に花が咲く。私「今日は暑いですね」山本「夏は暑くて当たり前だよ」私「それはそうだけれど、社交辞令の定番で話しかけたんですよ」

山本「もっと面白い話しかけじゃないと一日がつまらなくなるね」私「じゃあもっとつまらなくしましょう。今日の中村さんのシャツ暑い夏にお似合いですね」山本「当たり前だよ、中身があるから何を着ても似合うんだよね」私「さすがですね、御見それいたしました」こんな具合で話が進む。そんなお茶目な中村さんは今はこの世にいない。山本さん、今年の夏は異常に暑いですよと天に向かって尋ねたところ、「お前も変りものだな」という声が返ってきた様な気がした。

-

健康診断に出向いた。受付開始は朝の8時だが、少し出遅れると多くの人がやってくるこの病院では、受診開始時間がかなり遅れてしまう。だから私は毎年受付開始30分前には受診票を受付ボックスに投函し、待合室で座り名前を呼ばれるのを待っている。

せっかちにも私と同じ考えで早めに来ている無数の人々がいる。あの人は大手企業の役員かな、この人は設備関係の職人さんだろう、彼は大学生に違いない、そしてその横のお洒落な服装の男性はデザイン関係の仕事だな、彼女は総務関係のOLぽい、などなど服装身なりで人の職業を想像し待合時間をつぶしていた。「1番から20番の方、更衣室に行って受診服に着替えてください」と高らかな声が響いた。11番だった私は第一グループに入れた喜びを感じながら更衣室へと向かった。

ウグイス色の大きめのさえない甚平のような受診服をまとい、指定された診療室前の長椅子に腰かけ、向かいの長椅子に座っている先ほど待合室で見かけた人々に目をやった。

あれ、先ほどとは打って変わり、みんな職業も序列もないただの人に見える。

人は見かけで判断してはいけないんだという良い学びの光景に、この場にいる目的以外のほのぼのとした空気を感じた。

-

時の流れと共に急速に進化するデジタル文明にしがみついている自分がいる。

この数十年、電話で考えれば黒電話からプッシュフォーン、コードレス、ガラケ、スマホと時代は変わり、4Gから5Gに突入している今、遠方にいる関係者とテレビ複数会談が出来る。

そんなさなかコロナ緊急事態宣言が発令され、私のデザイン事務所でも自宅就労者とこのシステムを活用し朝礼、昼礼、終礼の確認報告会談を初めて試している。

私にとってはプッシュフォーンからコードレスになった時の驚きと快感に近いものがあり、真剣に話を聞いたり話したりすること以上に「聞こえますか、見えますか、その背景なに、寝起きっぽいね、私服の顔してるよ」など本題とはそれた会話にこころ弾んでしまうお遊びごっこだ。

でもいずれ時は立ち電話のように、このツールが当たり前の働き方になっていくことを確信している反面、いちまつの寂しさも感じているのだ。

-

じっとしていることが出来ない私は、明日は久々の休みだから今夜は夜更かしし、明日はゆっくり起きようと思っていても、朝早く目が覚めバタバタと動き回ってしまう。

長年にわたって体にしみ込んだ習慣とは恐ろしいというのは言い訳で、これは生まれつきの性格なのだ。

小さいころは、バタバタチョロチョロしないと親に言われ、青春期はせっかちだなと友に言われ、社会人になってからは平常心で行動しなさいと上司に言われてきた。

だけど今は、バタバタチョロチョロせっかちに行動をとることが、新しいデザインを生む原動力となっている私の平常心であることを、まんざら悪くないと確信している。

-

家庭菜園に使っていた冬越しの花壇にシオンという雑草がはびこってしまった。

この雑草はなかなか厄介で、生命力が強く土壌をあらす。

その話を尊敬申し上げる園芸家の先生に話したところ、「なぜシオンを雑草と呼ぶの、雑な草などどこにもないよ、みんな名前や役割がある植物だよ、少なくとも野草と呼びなさい」と忠告を受けた。

その後、花壇に咲き乱れている厄介ものだと思っていたシオンが、なんとも美しく感じたことが不思議だ。

この植物を駆除しようと思っていた気持ちから、しばしシオンを楽しもうと思えたのも、先生の偉大な一言だとシオンを愛でながら心で感謝申し上げた。

-

昨今、「サスティナブル」という単語をよく目にする。

「地球資源 持続可能な環境づくり」という意味を持つ、今の時代に大切な思考マインドだ。

地球存続の危機を感じ、物の使い捨て、再生不可能な物資の排除などを民意の反映と共に、各企業がスローガンとして掲げ始めている。

地球上、長年人間が食物連鎖のトップに君臨していたことで、地球資源を便利なのもとして後先考えずに使用してきた代償とも言える。

事実、私も使用しまくってきた一人である。

単純に考えれば、私たちの住む地球が健康であることによって、私たちの営みも健やかに維持できるということなのだろう。

その為には、人間本位から地球に息づく「生きとし生けるもの本位」でモノづくりを考え、地球に生かされているという謙虚な感謝の念を抱くところからスタートしないと「サスティナブル」という考えも本音と建前で終わってしまうのではなかろうか、と心で呟いてみた。

-

植木屋が大きなケヤキの枝を切り落としていた。

花や植物のデザインをする私にとって切り落とされた枝は、宝物が路面に散乱している光景に見える。

私は思わず植木屋に「この枝いただけますか」と歩み寄った。

「好きなだけ持ってきな、どうせ焼却処分に金がかかるから、ありがたいよ」と強面の表情で言ってくれたので、足早にデザインに使えそうな枝を拾い集め、軽トラの荷台を満杯にした。

「ありがとうございました」とその場を立ち去ろうとした時、棟梁らしき植木屋が「この枝何に使うんだ」と尋ねてきた。

私は自分の職種を話し枝の使い勝手を伝えた。

それを聞いていた植木屋の表情は先ほどは打って変わり笑顔で「そうか!切られたケヤキも幸せだな」と、まるでケヤキの親のような優しい眼で私に返答してきた。その姿は、植物を愛する同志のようにも思えた。

-

ラグビーワールドカップ2019が日本で開催された。

「ノーサイド、ワンチーム、ワンフォーオール・オールフォーワン」の精神が、選手の皆さんの活躍や行動のもと、多くの人々の心に思いがけぬ感動の嵐を巻き起こした。

私も感動させていただいた中の一人である。

だだ一つ首をかしげてしまうのは、日本代表選手のインタビューの際、「犠牲にして」という発言の多さだ。おそらく言葉の綾なのであろうが、犠牲心をもった中からは決して人を感動させ幸せにすることは出来ないのではと、私は偏屈にもこの言葉に心の中で苦言を呈した。

「あなたたちは凄いですよ。決勝リーグに行くため、苦しい練習にも耐え、家族や社会の理解の元すべての時間をラグビーに捧げ、ただひたすら前向きにスタッフ仲間を信じ突き進んできたからこそ、この結果を生み出せたんじゃないですか、その行為は犠牲ではなく、ただ勝ちたいというあなたの我がありのままの信念と誠意ですよ、だから私は選手の皆さんを尊敬申し上げます。」と言いたい。

ともあれ選手の皆さん、夢をかなえる希望と勇気を与えてくれてありがとう。

この盛り上がりから生まれた精神が、一時のブームで終わらず、日本の文化として定着するよう私も我がありのままに進んでまいります。

-

目黒雅叙園100段階段での大がかりな作品展が目前に控えている。

幾たびか事前視察に出向き、100段階段の昇り降りを繰り返していると、足ががくがくになり息が荒々しくなる自分自身が情けない。

精神はまだまだ若いつもりでいるが、肉体は正直に反応することに、いささかショックでもある。

私の勝負は、階段の昇り降りではなく、多くの方に感動していただける作品制作がメインなはずなのに。

「老化とは肉体の衰えを言うのではなく、精神の衰えをいう」とある方の名言を信じ、自分を今一度ふるいたたせ、根性むき出しでハアハアいいながら、足早に階段に負けるものかと意気込んでいる自分が可笑しい。

少なくともこのような大きな展覧会を成功させるためには、私だけの力ではどうにもならず、主催者、運営会社、協賛会社、弊社仲間のサポートや制作スタッフの助け、多くの知人からの励ましや花材情報の提供などなど数多くの人々の力に助けられているのだ。

私の肉体と精神にやる気とパワーを与えてくれている関係者のみんなに感謝の気持ちを抱きながら、仕込み本番を迎えた本日もハアハア言いながら自分自身にムチを打った。

-

日本において先人は四季折々、暮らしのしつらえを変えてきた。

夏に風鈴やすだれをたらし、

うちわ片手に涼やかな気持ちになり、

秋にススキや紅葉を室内に活け、

天高い空に浮かぶ月や星を愛で、

冬にこたつを囲み鍋料理で暖を取り、

春に桜の屏風や掛け軸を愛で山菜で食を彩るなど、

各々の季節を大切に快適に過ごす知恵を凝らしてきた。

現代生活においては文明が進化し、自然とのふれあいや、室内の変化をもたらせなくとも、四季を意識せず快適に過ごせる環境が整ってしまっているだけに、五感で感じる四季の風情が失われている様な気がする。

私はこの実態に本来持っているであろう日本人の四季に対する美意識や環境と一体化し生活を楽しむ知恵の活用や柔軟性が低下する事にいちまつの不安と寂しさを感じる。

ひと昔前のような四季折々のしつらえの変化は物理的に難しいが、現代の暮らしに対応し息づく新たな四季のしつらえを提案していきたい。

-

沖縄に出向いた。

気温23度、短パンTシャツ、ビーサンですこぶる快適だ。

同じ日本に一年中ハイビスカスが咲き乱れている緑の島があることが嬉しい。気分も心なしか開放的になり、気がつくと鼻歌を歌っている自分がいる。東京での生活からどんどんかけ離れ、つい派手目のシャツを買い気分上々で小さな町を歩き回っていた。

ある細い路地をてくてく歩いていると塀がない民家の庭に咲く、風鈴ブッソウゲという不思議な花が咲いていた。図鑑で見たことはあったが、本物は初めてで風に揺れるこの花の姿は、この世のものとは思えぬほど、なんとも美しく私をしばし夢の世界に魅了した。

幸せ満点のその時、民家の中から少年らしき泣き声が聴こえてきた。

「もう受験勉強は嫌だ!おれ中学には行かない!」この一言で私の心は夢から現実に舞い戻ってしまった。

風に揺れる風鈴ブッソウゲの花が、こんな楽園の中でも受験戦争と戦わなくてはならない、赤く燃え上がりこころ揺れ動く若い戸惑いのようにも思え、派手なシャツもこの場には場違いだと感じたことも可笑しかった。

つくづく人は環境に左右される生き物なんだなと次なる夢の世界を見つけに足早にその場を後にした。

-

長崎にあるハウステンボスというテーマパークに仕事に行った。

ハウステンボスの担当者が私たちの宿泊先に施設内にある高級ホテルの一室を手配してくれた。

私に同行したアシスタントの若い男性とフロントでチェックインするとき、受付担当の女性が何故かそわそわした態度で「ご用意させていただいた部屋は最高級のお部屋ですので、どうぞお楽しみください。鍵は一つでよろしいでしょうか」と尋ねてきた。私はアシスタントの男性と顔を見合わせ・・・俺たち勘違いされていると言葉なくして心通った。思わず2個くださいと大きめの口調で言い返してしまった。

その後、用意された客室に入って初めて受付の女性が何故そわそわしていたか分かった。

その部屋の壁紙すべてが赤バラの花柄模様で構成されており、新婚さんには持って来いのインテリアなのだろうが、男二人がこの空間にいるには、違和感がありすぎ心落ち着かない。明日の朝まで彼とこの空間を共にすることを考えると苦しみ以外の何ものでもない。時に花は狂気になりえることを思い知らされた。

しかし苦痛に耐えた私たちに、まるでご褒美のような晴れやかな退室の朝がやってきた。

その後、最高級が最低になる体験は、私にとって大切な話ネタになっている。 -

尿路結石を抱えたまま熊本に外せない仕事に出かけたことがある。

なった方はわかるだろうが、耐え難い痛みに冷や汗が止まらないぐらい強い鈍痛が続く。座薬を投与し恐る恐る出かけたが、悪い予感が的中し仕事本番前日、激しい痛みが始まった。予備の座薬は使い果たしていた為、市内の町医者に駆け込んだ。

問診もそっちのけで「尿路結石で下腹部と背中が・・・いい痛いんです」とたどたどしい口調で先生に伝えたところ、まるで私が痛がってるのを楽しんでいるような満面の笑みで「ハハハ~君は健康だね」と意外な言葉を返してきたのだ。私は痛みと戦っているもうろうとした心の中で「このやぶ医師や~」と叫んだ。

「なんでこんな状態が健康なんですか」と苦しい中、言葉を振り絞り尋ねると「だって君の腹で何か悪さが起きていて何も感じないより、脳に悪さの痛みが正常に送られてくることは正常で健康な証でしょう」その答えに唖然とした。

拍子抜けしてしまった私の痛みは、何故か少し和らぎ始め点滴後、座薬をもらい町医者を後にした。後々冷静に考えるとあの先生はやぶ医者ではなく名医だ。

痛みで興奮し不安がっていた私の心と体を見事に言葉で修復し安心感を与えてくれた先生は優れた東洋医学の星です。今度お会いするときは痛みなしでいろいろなお話をお聞かせください。

-

ドイツ製の電動ひげそり機を今日限り破格の値段でと、あるテレビ通販番組の司会者が、このシェーバーがいかに優れた機能を持ちそり残しなく快適か、声高らかに語りまくっている。

確かにすごそうだと、たまたまシェーバーが欲しかった私は番組にかじりついてしまった。

お問い合わせは〇〇番まで先着何名様に限り、替え刃をこの値段で提供いたします。思わずスマホ片手に指定番号に連絡した。

只今大変電話が込み合っております。このままお待ちいただくか、お掛け直しください。焦る気持ちを抑え電話を一回きり、まだまだ続いていた司会者の絶叫に再度耳を傾け映像を凝視した。

あれ?この司会者は綺麗にひげをそっているのだろうが、ひげそり後の鼻下とあごがやたら濃い。このシェバー使っているのだろうか?思わぬことが気になった。はやる気持ちも少し冷めてしまいその後、電話はかけずに終わった。

商品をセールスするビジュアルはとても大切だ。しかしなぜこのひげそり機のセールストークを彼にやらせたか、いまだ私の謎は深まる。

-

今年も箱根駅伝の日がやってきた。

きっと選手の皆さんは正月だというのに、なかなか寝付けづ、張り詰めた思いで希望と不安と戦いこのスタートを迎えていることであろう。何人抜き、区間新記録、襷が渡せなかった、脱水症状なのに、初の予選通過か敗退か、などなど筋書きのないドラマには予想外の展開が多い。ただ人が走っている光景を観ているだけなのにハプニングがあればあるほど、すこぶる心が躍る。

この悪趣味な思いは私だけであろうか。少なくとも選手を始め、監督、関係者の皆さんは順風満帆にレースが進行することを願っているに違いない。

多くの人々が正月をのんびりと過ごすこの時期を考えると、走る、見るの差があまりにも極端だ。

選手の皆さんの気合の頑張りと、平穏な飲んだくれた正月の朝を迎えている私の間には、ほど遠い精神状況の距離を感じる。

選手の皆さん、新年のスタートにふさわしい幕開けの根性ドラマをありがとう。勇気とやる気をいただき、今年も頑張れそうです。そしてお疲れさまでした。

どうぞ良い正月をこれからお迎えくださいと盃片手に心で唱えた。

-

東海道新幹線に乗って二時間半で新大阪に着く。あっという間の時の流れに東京からかなり離れた場所にいるという感覚はまるでない。

なんと便利な世の中になったのだろうかという反面ある種の世知辛さも感じる。

飛ぶように流れる景色、震度3程度の車内の揺れ、電車がすれ違う圧力が生む耳鳴り、けして私にとって快適とはいえぬ。

人はなぜ物を速くすること小さくすることにしゃかりきになるのだろうか?

駅弁や風景を楽しみながら、見知らぬ人との出会いの喜びや会話に花を咲かせていた時代がえらく懐かしい。

もっとのんびり、ゆっくり、おおらかに文明の行く末を考えても良いじぁないかと思いをはせながら大阪で事を終えた私は、日付が変わらぬたそがれ時に遠くて近い東京までまた揺られてる。

今年も残すところもうわずか、皆さん良い年末年始をお過ごしくださいね。

私の心も先走っている。

-

日本人は人にものをあげることが好きな民族である。

お中元、お歳暮、旅みやげ、お祝いもの、手みやげ、おすそわけ、などなど。さまざまな季節や機会を踏まえた贈り物がある。これが海を越えたところでは、むやみやたらと他人に物を贈ることがなくなる。それだけに私たち日本人は贈り物に慣れてしまい、時にはありがたさが薄れてしまっていることもあるだろう。そもそも人に物を贈るという行為は、形式、儀式、風習にとらわれず本当に自分が好きなものだから、あの人が好きなものだから、という価値観に基づき真心を込めて喜びをわかち合うために行うのが、私の理想である。

言葉や物質で事を済ませるだけでなく、贈り物や礼や心を込める事は、日本人ならではの美徳であり、そんな日本に生まれたことを誇りに思う。 -

人生において、出会いや別れはつきものである。私は早くして父親を亡くした。

経済成長時代の真っ只中で父は仕事が忙しく、家ではほとんど会うことも会話もなく過ごしていた。それでもたまに時間ができると仲間たちを集めて夢を語ることが好きで、若者には人気もあり理解のある人だった。そのような姿を、私は反抗期だったこともありあまり好意的には思えず、争いが絶えなかったことを思い出す。ある日、父は突然この世を去った。幼少期を除き、私からは父との接点を設けることもなく、親孝行もできなかった。もっと真剣に向き合い、いろいろ語り合っておけばよかったと後悔が先立つ。これも私が二児の父になり、痛いほど親の気持ちがわかるようになったこともあるのであろう。

今は彼とより近い関係にあるような気がする。

私が何かに迷った時、空を仰いで父に尋ねるとーーー右に行け左に行けと、声が聞こえる。”私にとってあなたの存在は今でも大きいです。おやじ、ありがとう。出会えて本当によかった。”

-

お正月イベントで作品に使用するススキの採集をしている。当初は2万本ぐらいで……と考えていたが、実際に採集したススキを並べてみると、5万本以上は必要だとわかった。時間を見計らい、長野、千葉、町田など地元の方々のご好意と協力により足繁く採集に通う日々が続いている。

大人一人が1日、使えそうなススキを選別しながら刈り込んで、いいところ2千本ーーー気が焦る本数である。そんなある日、花市場の帰りに、私の目に上質なススキの群生地が飛び込んできた。思わず心の中でここだ!と叫んでしまった。早々にその場所に向かったところ、東京港で働く日雇い労働者の人々が集まるプレハブ小屋が何棟もススキに囲まれて建っていた。手ぶらはまずいと思い、近くで饅頭を買い、「すみません、ここのススキを刈らせていただけませんか?」と親方らしき人に頭を下げたところ、「それは受け取れない。ここは俺たちの土地じゃないからな。」でも、誰かが育てているわけじゃないから、好きなだけ刈っていけよ。何本必要なの?」恐る恐る、「2万本くらいですかね……」すると、オジサンたちは目を点にして、「それは大変だ!おいみんな、手伝ってやれ!!」。この日の採集は思いがけぬ本数となった。

ススキの大作を手がけることで、思いもよらぬ心温かい人々と出会えた喜びで満たされている。助けてくれた皆さんに恩返しできるように、一本一本のススキに感謝を込め、2009年の幕開けにふさわしい感動してもらえる作品を作らなくてはという気持ちでいっぱいだ。

-

一日24時間、一週間7日、一ヶ月約30日、一年365日、春夏秋冬、暦はバランスよく進行する。時の経過の節目があるからこそ、程よく気分転換ができたり、飽きを感じることなく日々を過ごすことができるのかもしれない。それも一日一日を大切に生きて初めて、充実した一年になるのは言うまでもない。

過去のことを引きずったり、未来のことばかり気にしたりしていると、今日の自分の存在が不鮮明になってしまいがちだ。

花の世界にいると、特に暦を大切に考えなくてはいけないのだが、多くは季節はずれの仕込み仕事をしている。だから人一倍、今日という日の体感や旬を大切に思うのかもしれない。過去の経験を生かし、未来に夢や希望を抱き今を生きなくてはーーーそんなことを考えながら今日も2010年のカレンダーの作品作りをしている。

-

毎年野菜を育てている。

日頃、切り花を扱うことが多い私にとって、食べるという目標に向かって愛情をかけながら命を育むプロセスには、また違った楽しさがある。毎日定時に出勤帰宅できないだけに、うまい野菜を作るには家族の力が欠かせない。毎朝晩の水やり、追肥、剪定、ツルを支柱にくくりつける作業。まさに野菜がもたらす家族の深い絆作りなのだ。トマト・キュウリ・ナス・ニラ・シシトウ・ネギーーーどんどん大きく育っていく。収穫は、食べごろを迎えた野菜に気がついた者が採ってよいことになっている。ただし家族全員で食するのが基本。形は悪いが、どれを食べても自ら育てただけに格別な味がする。

野菜から受けた情操教育は将来、私たち一人ひとりにとって良き思い出以上のかけがえのない大切な、生きる味となるに違いない。

-

テレビの中で、人の人生をああでもないこうでもないと得意気に語る人がいる。語ることは簡単ではあるが、その内容に責任を持つということはかなり難しいことで、よほどの無神経か自意識過剰でなければなかなかできないことでありーーー人ごとながら気にかかる。

なぜテレビで語るのか、もちろん見る人がいるからである。それだけ多くの人が他人の生き方に野次馬的興味を抱いているわけで、これはまさに暇としか言いようがない。いや、だからこそこのような番組が成り立っているのであろう。

私にはどうでもいい番組に思え、むしろ自分自身の生き方を追求することで日々精一杯なのだ(しかし、最後までこの番組を見てしまった私はいったい……)。

-

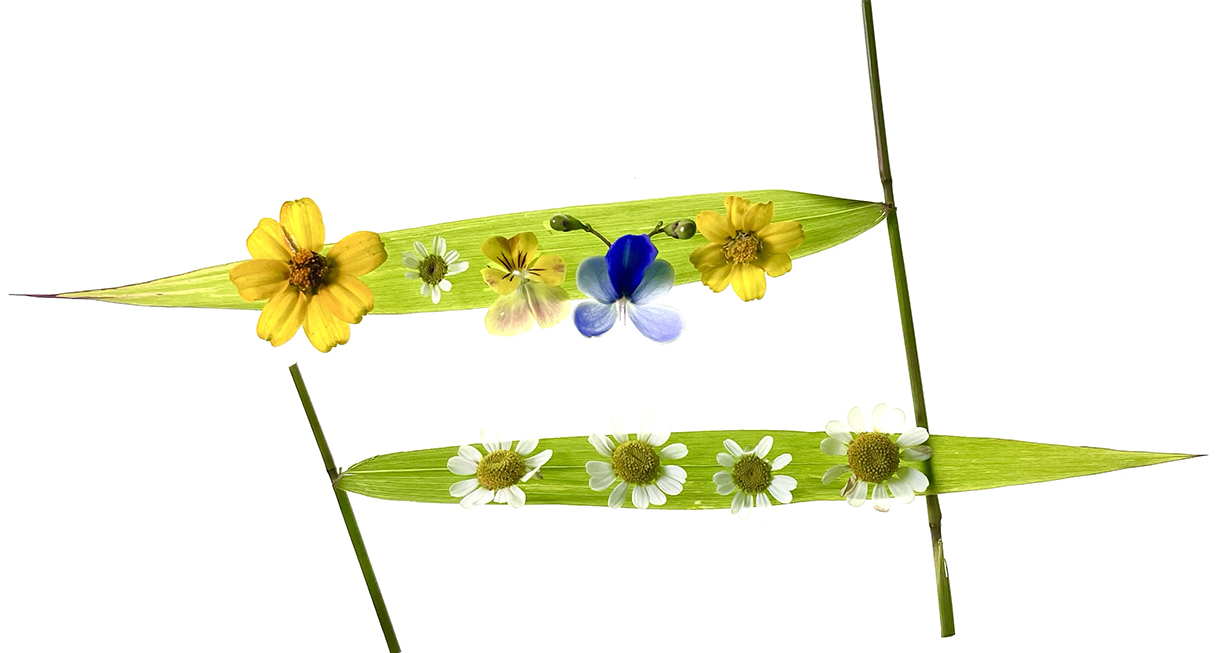

いろいろな花がさまざまな環境に咲くこの地球。もし花がこの世になかったら、さぞ寂しい世界になるだろう。私は花をいけるとき、この花たちが自然界ではどのような環境のもとで咲いているのかを、よく考える。

もちろん市場に出回る花は、野生原種ではなく栽培されたものなので判断は難しいが、寒さや暑さ、感想や湿度を好むくらいは自然を観察していれば、おおよそ見当がつく。

そして、例えば北が好きな花と南が好きな花をいけるならば、自然界では決して隣り合わせに咲いたことがないであろう花同士を出会わせたいという想いを抱きながら、デザインを進めることもある。

花の気持ちはわからないがーーーそのフラワーデザインによって初めて出会えた花の喜びを感じた時、私は使命と、責任ある花文化を全うした喜びとで心が満たされる。

-

フラワーデザインという文化が西洋から日本に紹介されて、半世紀が経つ。それ以前はフラワーデザインのことを花卉装飾と呼んでいた。フラワーデザインが爆発的に我が国で発展を遂げた時代背景には、女性が社会進出への夢や希望を抱いたり、日本人が西洋への憧れを強く感じていたり、お稽古や習いごとがもたらすステータスや自信を身に付けたいなどの気持ちが、今以上にあったのだと思う。

そして今、時は流れ、時代は変わり……男性よりもより多くの女性がいきいきとし、自国や個人に対するプライドが高まり、自分自身に必要な知識や情報をいち早く手に入れることができるようになった。

しかし、時代を超えた普遍的な価値観もある。花は美しい。自己実現の追求をしたい。楽しく生活したい。これらの価値観を大切に、花に携わってきた私の普遍的な価値観は「人を感動させ、感動したい」という、感想をわかち合う喜びである。

-

今日は超多忙であった。

朝から途切れることのない打ち合わせ。カレンダー・雑誌・ポスターなどの撮影。月刊誌のための表紙デザインの制作。デモンストレーションの準備。明日に回せるものなら良いが、時間が待ってはくれない内容ばかりがたまたま重なってしまったのだ。ふと気がつくと静まり返ったオフィスの窓に三日月様がこうこうと輝いていた。

そういえば朝から何も口にしていない。愛用のバイクにまたがり、いざラーメン屋に……。満たされたお腹にさわやかな風、そして見上げればあの三日月様が相変わらず優しく微笑んでいる。心を亡くしていた忙しさがささやかな幸せに変わった。

明日はどんな日になるかな……。 -

私が花粉症に悩まされて早8年。今年も鼻がうずく季節がやってきた。どうやら私の鼻はミモザ・ミズキに弱いようだ。年によって重症、軽症は異なるが、いずれにせよ2〜3ヶ月は快適とはいえぬ。

”私は花粉症ではない”と誇らしげに語っていた者が”今年から花粉症になってしまった”と聞くと、またひとり仲間が増えた喜びで、ついにんまりしてしまう。その反面、密かにこの症状からの早期脱却を願っている自分がいるのだ。

今年は今のところまだ鼻がうずかない。もしかして……期待に心はずむが、この症状は花業界で生きている勲章にも見え、私の気持ちはぐらついている。

-

渋滞に巻き込まれた車の運転は何かとイラついてしまう。何時までにどこどこへいかなくてはならない目的があると、なおさらそうだ。

この間、時間を無駄にすることなく冷静に時を過ごすことができればよいなと、数ヶ月前からあることを実行している。それは、車の中から自分の視界に入る植物を車が40キロ以上で走行できるまでに、20種探すことだ。これがなかなか難しいが、おもしろいのだ。つい目配りに集中しすぎて、後ろの車に意地悪いクラクションを鳴らされる。

みんなイライラしているのはわかるが、鳴らし方にも気品と思いやりがあるものだとーーー集中していた気持ちが乱れる。そんなとき、脇道から一台の車が私の前に割り込んできた。心落ち着かせつつ譲った後、”ありがとう”といわんばかりの長い点滅シグナルが私の心にささやかな安らぎをもたらす。「あれ…いくつまで植物の種類を数えていたのだろう?」ーーーまだまだ未熟な己の精神性に再度イラつく。

-

知り合いが入院したという知らせを受けた。

日頃病気にかかるような性格と体つきではなかったので少々動揺したが、見舞いに行って隣の人と楽しそうに会話をしている彼の姿を見て、安心した。

どう考えても花には縁が内容な男だったので、私はサイドテーブルに大急ぎで制作した見舞い花のフルーツバスケットアレンジメントをおいた。

彼はまだ熱があるにもかかわらず、みかんの皮をすばやく剥き、あっという間に2個を口の中に放り込んだ。よほど喉が乾いていたらしい。その後、自慢げに隣へ果物をお裾分けしていた。まさしくこの男、”花よりだんご”である。数日後退院したという連絡が入った。

「ありがとう!!果物の周りの花の香りが懐かしかった。隣の人も北海道出身で花について長時間、語り合うことができて退屈しのぎになったよ。」意外な彼の言葉に新たな一面を発見、人は見かけによらないものだと己を責めた。

その後も彼はお隣さんを連絡を取り合っているらしい。

きっと、花と果物が人の縁を深めたのだと、自分の仕事に更なる誇りを感じた。 -

若き日の私はいろいろな所に気の向くまま着地する放浪癖があった。あの頃は怖いものもの知らずに好奇心がついつい増長し、見るもの聞くもの全てが新鮮だった。

しかし今は自分以外の数多くの責任を抱え、できること、できないことの判別をしてから行動をとる生き方モードに変化している。「まあいいか……あの頃の体験や経験が今の私にポジティブな力を与えてくれているのなら。」

そんなことを考えていた矢先、いつの間にか庭にムラサキハナナの花が咲いていることに気が付いた。今まで一度も庭に咲いたことのない花だ。おそらく風に乗って種子が庭に着地し、開花したのだろう。そんな風まかせで自由な植物の生き方に、今の私はあこがれる。

-

おはよう・こんにちは・さようなら・ありがとう・いただきます・ごちそうさま、などの言葉は、私にとって生きる基本である。

どんなに知識豊富で才能豊かな人であっても、目と目を合わせ人に自分の意思を伝えたり、人の考えや思いに耳を傾ける気持ちがなければ、それはただの身勝手な一人芝居に過ぎないような気がする。

植物相手の仕事もまずは植物と向き合い意思を通わせ、何を表現したいか?どのような特性を持ってるか?ーーー などのコミュニケーションを図る。

そして、ひとりでは決して成し得ない新たな形と心を共に育むことができた時、お互いリスペクトしあえた喜びにありがとうと感謝の気持ちで熱くなる。 -

先日、中学卒業以来、初めての同期同窓会が行われた。

三十数年ぶりの再会者も多く、顔と名前はなかなか一致しないまでも頭の中の遠い映像に残る表情や出来事とともに、じょじょに記憶が舞い戻ってくる。オタケ・ワッチン・セッチャン・ターボー・・・・・・さん付けからいつの間にか当時のあだ名でいい大人が呼び合う利害のない関係。しばし時の流れすら忘れ、昔の思い出話に花が咲く。かたや、今そして未来を語れば、価値観が大きくずれている人もいてーーー 花はつぼむ。でもみんなおじさん、おばさんになって元気でいる。それだけで私は幸せな気持ちになった。

卒業式の日にクラスみんなで植えた記念樹の桜はどうなっているのか?つい気になり会を抜け出し、私の足は母校に向いていた。

-

フラワーデザインを手がけるうえで、いくつかの大切な要素がある。使われた花材、花器が違和感なく作品として一体化しているか。左右上下前後のバランスがいかに美しく演出されているか。花はどのように水をもらい、息づいているか。作品が生活の中でどのような目的や状況に対応し、存在価値を示せるか。作者は花を通して、作品の中に何を訴えたかったのか。

などなど、いくつかのポイントをクリアしなくてはならない。しかし、これらをクリアしたところで、出来上がったデザインを取り巻く人々がどれだけ花に興味を抱き、花のある暮らしに感謝できるかが最も大切であり、花もそれを望んでいるに違いない。

花に携わる仕事とは、いかに花ごころある人々を増やしていけるかにかかっているのだ。

-

男女が夫婦となり永遠の愛を誓うことは、時の感情の盛り上がりや勢いに助けられ、その場で言い切ることは出来るが、生涯お互いを深く理解し、共に円満に過ごすことは、かなり困難を要する。

男性にとって100%女性を理解する努力は出来たとしても、その本心は一生わからないものだ。女性もまた、男性に対して同じことがいえるのではないだろうか。

性の異なる他人同士が一緒になり、少しでも快適に生活するためには、お互い100%を求めるのではなく、相手の才能や良いところだけを見つめリスペクトし、あとは見のがす勇気を持つことがパートナーに対する愛情であり、最も大切なことのように感じる。ところで、この文章は誰に向けて書いているのだろうか?ひょっとしたら、私自身のような気がしてきた。

ーーー これからご結婚なさる皆様、末長くお幸せに。

-

私は過去の扉を開くことができ、未来への鍵を与えてくれる化石が大好きだ。

そこにはロマンがあり、日頃の悩みや苦しみなどが小さなものに感じられ、心が癒される。今でこそ、なかなか化石採集には出かけないが、数年前まではよく山梨県大月や長野県戸隠などの場所に運んだものだ。鑑賞する楽しみはもちろんのこと、採集する楽しみは宝物探しのような、遠足前夜に似た”ワクワクドキドキ”の感情の高まりを感じる。

そういえば昨今このような楽しい興奮がないと思っていた矢先、新宿にある高層ビルの大理石壁面にアンモナイトの化石を発見した。感動、感動。なんだ遠くに行かなくても、ロマンを抱ける場所は近くにもあったんだ。その後、都会の高層ビルを見るたびに、”ワクワクドキドキ” ーーー胸が高鳴る。

-

長崎にあるハウステンボスへ仕事に出向いた。

そこは草花が無限に広がるヨーロッパの街並みを再現した異空間だ。良く見かける中途半端な外国文化のモノマネとは違い、どこをとっても見事だ。むしろヨーロッパの佇まいより美しいかもしれない。そして、このレジャー施設には派手な乗り物やハイテクアトラクションはない。それだけに、私にとってはすこぶる心地よい。広い空を流れる雲、光り輝く海に跳ねる魚、多彩な植物の美しさや香りの豊かさ、のどかな鳥のさえずり、石畳をゆく馬の軽快な足音、すがすがしく濃い空気、さわやかな笑顔あふれる宿泊先ーーーー心がただただ癒される。ハイテク時代だからこそこのような空間が新鮮に感じられ、私の五感を素朴に満たしてくれる。

仕事も終わり、二日ぶりに園外に出た。

そこにも園内に勝ると劣らぬ美しい日本の風景が広がっており、今まで体験したことのないカルチャーショックを覚えた。

ーーーなんと幸せな夢のようなひとときであったことか。 -

住宅地にドカンと広がる空き地で草野球をしている少年を見かけた。そこには立ち入り禁止の囲いもない、なんとも懐かしい光景だ。野草はそこそこ茂り、少なくとも数ヶ月はこの状態であったと思われる。

私は、この土地のずさんな管理状態に思いを馳せていた。しかしその瞬間、時代の流れの中で私自身が侵されてしまったことにハッと気づかされた。

小さい頃、あちこちに点在していた”野っはら、原っぱ”に、人様の土地などという概念はなく、自分たちの自由な遊び場と解釈していた。ところが今は、空き地ができると高い塀で囲われ、あっという間に家が建つ。いたしかたない現状ではあるが、人様の土地で多くを学ばせてもらった私にとって、この土地のずさんな管理がすばらしいものに感じられるのだった。

-

私は小さい頃から職人の世界に憧れ続けてきた。

たくさんの道具を腰にぶら下げ、器用巧みに柱の上を動き回る大工。縁側に腰を据え弟子とお茶をすする休憩時の植木屋。白い鼻緒の雪駄に足袋をはき手編みのマフラーを首に巻いてパチンコ打つ料理人。そんな思いもあって、高校時代は仲間二人と家の近くの和食小料理屋でバイトをしていた。もちろん仕事は皿洗いと調理場の清掃に明け暮れる毎晩だ。板長・煮方・焼き方の先輩とは直接口もきけず、使い走りのお兄さんからすべてのお叱りや指示を受けるわけで、憧れとはほど遠い厳しい大人の世界だった。唯一の楽しみといえば、毎日同じではあったが、半丁の冷奴、味噌汁、おかわり自由の白米のまかない食。あっという間に月日は流れ、店を辞める当日初めて板長さんが「兄ちゃん、ありがとさん、助かったよ達者でな」と言ってくれて嬉しかった。

そのひと言は今も私の花人生をも支えているようにも思われ、当時憧れて買った白い鼻緒の雪駄を無性に履きたくなった。

-

日も暮れた上海に到着した。そこにはどうだとばかりにまぶしいほどの照明がきらめく高層ビルが立ち並んでいた。かたや一歩ビル群を離れると、なんとも懐かしい黄昏れ色の優しい光に染まった、良き昭和の日本を感じさせる街並みが点在している。二つの大きく異なった環境は、まさに新旧の狭間にある時代を思わせ、どちらかといえば、私には後者の方が心地よく感じられる。

”明”という漢字は、日と月で成り立っている。日中は太陽の光を、そして夜は月の光をとーーーー先人は考えたのだろう。24時間眠らぬ街は多くの人々の生活を支えていることも事実ではあるが、人以外の多くの生き物にとっては、いかがなものであろうか。

本来、文明の進歩とは行きとし生けるものが安心して過ごせる地球づくりと思いたい。帰国後、煌々と輝く駅前の薬局に身を置く観葉植物を見て、なお一層その気持ちを強くした。

-

毎年いけばなコンクールの審査をしている。フラワーデザインの分野の私がいけばなの審査に携わらせていただけることは大変恐れ多きことではあるが、高い敷居を越えて花を愛するものとして認めてくださったことに感謝をしつつ、日本の花未来に明るい希望を感じる。昨年のコンクールの審査講評で、あるいけばな界の先生が「いけばなは引く文化。フラワーデザインは足す文化。」とおっしゃった。だが、私にはどうしてもそう思えない。

花の美しさや魅力を抽出するためにはまず引いてみる。そして、その作品では使えなかった削ぎ落とされた花のパーツをドライにしてみたり、メカニックスのカバーリングにしてみたりとーーー決してすべてを無駄にすることなく、足したり、割ったり、掛けたりして再利用することが、いけばなとフラワーデザインにおいて、花の命を大切に扱う今日の姿だと考えているのだが……

-

花にはいろいろな色がある。そして、その色は四季折々に美しく大地を染め上げる。けっして私たちが真似できない才能にいつも癒されている私は幸せこのうえない。

先日、あるニュースが私の耳に入ってきた。某企業が開発した青いバラが、花として初めて日本グッドデザイン大賞を受賞したという事だった。しかし、実際そのバラを目の前にしたとき、まるで造られた花のように感じてしまった。優秀な技術者の方々が必死な思いで作り上げた命に対して大変失礼な発言ではあるが、どうしてもそのようにしか思えない。

今は亡き私の尊敬する植物学の先生が言ったことを思い出す。「植物には青い色はあまり必要ないよ。だって空と海がとっちゃったんだから」私は青い空を眺めながらその先生の笑顔を懐かしく思い出すのである。

-

街に出る。漢字、ひらがな、カタカナ、英語、ローマ字、和食、洋食、中華、エスニック、日本犬、マルチーズ、チワワ、チャウチャウ、国産車、ベンツ、アルファロメオ、プジョー、キャデラック、木造、鉄筋、レンガ、ガラス、世界各国の切り花、鉢物、枝もの、花木、多彩多様なファッション……意外な発見というより、ごく当たり前として捉えてしまっている環境だが、東京は世界に類のない摩訶不思議な街だ。

そして、まぎれもなく私はこの街に生まれ育ってきた。自分自身のことはよく見えないものの、これほどおもしろい街なのに、なぜかここに住む多くの人の表情や表現が乏しく感じられる。物質や環境の豊かさに頼りすぎて自分を見失っているのかはわからないが、楽しいのか、嬉しいのか、おかしいのか、悲しいのか、おいしいのか、まずいのか ーーーー表情や表現で素直に語ってほしい。

同じ時間を共有する仲間として、自分らしく生きてほしい。たった一度しかない人生だからと、頭ではわかっているが、これがなかなか難しい。これは私自身が自分に言い続けていることでもある。

-

ついこの間、正月を終えたばかりと思っていたが、もう年の瀬が目前にやって来ている。年々一年が早く感じられるのは歳のせいなのだろうか?

しかし、一年365日とは実にうまくできている。今年一年を振り返るにも、来年こそはと希望を思いつらねるにもちょうどよい長さなのではないだろうか。もし、この区切りがなかったら私などは、へとへとに疲れてしまうに違いない。さて、私にとってのこの一年は、やたらと忙しく充実してはいたが、胸が熱くなるような喜びや今を生きているという幸せを実感する心の余裕が持てなかったように思う。

これじゃいけない。来年こそはと再び同じことを肝に命じる。

そして、また新たな365日がやってくる。 -

仕事がら地方によく出かける。

多くの地域は町から山並みが見え、車を少し走らせれば豊かな野原が目に入る。なんとも都会に住む私にとってはうらやましい限りの光景だ。つい車のガラス越しに「あの植物をデザインに使いたいな」と心の中で叫んでいる。

しかし、その地域に生活している人々にとっては、あまりにも当たり前の環境なのであろう。私たち生き物は残念ながら近くにあるささやかな幸せが見えなくなっているのではなかろうか。当たり前 ということは思考を狭め、新しいデザインを生む上での障害になっているような気もする。遠くにある文化に憧れるのもよいが、身近にもたくさんのチャンスが転がっていることを私は大切に考えて生きたい。

-

私が初めて関心を持った植物は、大切に育てていた鶏に餌として与えていたハコベラである。毎朝、路地裏に咲くハコベラを探し採集することが日課であった。幼いながらにも鶏が好んで食べる美味しそうなこの植物の色や形、そしてほのかにただよう青臭い香りを求めてひたすら歩いたものだ。

そして今、違った目的意識を持って植物や自然を求めている自分がいる。

ふと路地のハコベラに目を向けると、ハコベラは幼い頃見たそのままの姿で今もたくましく生き続けている。しかし、花市場や花屋に並ぶ多くの植物は、茎が真っすぐで葉のばらつきもなく、みんな同じに見えてしまう。もちろん花を生産出荷するにあたって、いろいろな問題や条件があるのだろうが、植物が本来持っている姿やかたちの魅力に注目してみてはいかがなものか。自然植物採集がなかなか出来ない時代だからこそ、今後の花生さんのあり方に変革をとー生け手の立場で望むのは無理なことだろうか。

-

最近、街角で花束を手にしている人をよく見かける。色とりどりのラッピングペーパーに包まれた花たちは、どのような目的を果たすのであろうか?

私の好奇心は掻き立てられる。おおよそ花を持っている人の服装や表情で花の役割は想像できるのだが、花のデザインやラッピングのあり方に疑問を感じることが多い。

花をただの”もの”として束ねた作り手の愛情が感じられない姿や、花の持つ色合いや形状を無視したラッピングにはほとほと心が痛む。花は”もの”ではなく”いきもの”である以上、花同士の出会いの尊さを考えてデザインしたり、花がここちよいと思われるラッピングを施すことが花に対する人としての誠意でなくてはならない。

そして、花がその気持ちを受け入れた時、花は自分の役割や立場以上の力を発揮するに違いない。

-

水と大気をたたえる地球は、私たち生きものすべての”すみか”である。地上、水中を問わず生きものすべては与えられた環境に対応しながら精一杯生きている。

人もこの星に生まれ、いつしか大地に根付く植物と出会った。花と人とが関わってきた歴史を振り返ればきりがないが、この世で生まれた花文化の大半が植物本意という発想ではなく、人のために考えられたものであったようにも思える。

大地から切りはなされた植物の居座る多くを人は花器に委ねる。しかし、その花器のバリエーションが質感や形の変化にしかすぎないものが多いことが気になる。

より花の気持ちになり、彼らにとって居心地のよい機能や環境を思いやった”花のすみか”を地球上の仲間として考えていかなければ……という思いでいっぱいだ。

-

アナログ中心の時代に生まれ育った私は、急速に発展するデジタル社会に戸惑いつつも必死にしがみついている現在である。少なくとも私が花と出会い、語り合い、デザインをほどこすプロセスにおいてデジタルの力は不必要だ。しかし、その花をもっと深く知りたい時やより多くの花の魅力をわかち合いたい時などはデジタルが役立つこともある。

デジタルに委ねていいことと、決して譲れないことを区分けしなければ、ついつい知識や情報で頭の中をいっぱいにしてしまうだけで、行動がもたらす観察力や想像力がおろそかになってしまう。

私にとってフラワーデザインとは、足で多くを学び、体験から得た知識を活用しその行為がうまく表現に結びついた時、花とともに生きている喜びと生きがいを強く感じることなのだ。